|

|

|

|

|

||

|

|

autore |

Anthony Vidler |

|

|

titolo |

Il perturbante dell’Architettura |

|

|

|

editore |

Giulio Einaudi editore |

|

|

|

luogo |

TORINO |

|

|

|

anno |

2006 |

|

|

|

|

|

|

|

|

lingua |

ITALIANO |

|

|

|

|

|

|

|

|

Titolo

originale: The Architectural Uncanny. Essays in the Modern Unhomely. 1992

Massachussetts Institute of Technology, Cambridge (Mass.) - London |

|

||

|

|

|

||

|

Argomento e tematiche affrontate |

|||

|

|

Il libro è

caratterizzato da una serie di riflessioni riguardanti la contrapposizione tra

benessere e straniamento dell’uomo all’interno delle pareti domestiche,

analizzate durante lo svolgimento della

routine quotidiana. La deformazione spaziale della vita dell’uomo

moderno sono analizzate soprattutto sotto un profilo psicologico a partire

dalla fine del Settecento, epoca in cui l’angoscia e il disagio all’interno dell’arte e dell’architettura

hanno cominciato a divenire operanti. Vidler tuttavia si

sofferma maggiormente sull’analisi del perturbante riguardante i giorni

nostri, accusati dall’autore di aver sviluppato e radicato una condizione di

invivibilità e perturbante all’ interno dell’uomo moderno. |

||

|

|

|||

|

Giudizio

Complessivo: 6 (scala 1-10) |

|||

|

Scheda compilata da: Ilenia Andrian |

|||

|

Corso di Architettura e Composizione Architettonica 3

a.a.2015/2016 |

|||

|

|

|||

|

|

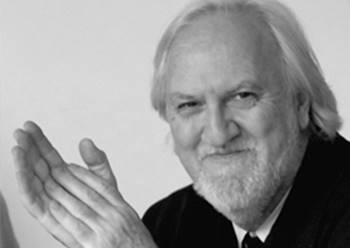

Autore Anthony Vidler |

||

|

Anthony Vidler, nato nel

1941 a Salisbury Plain, è attualmente un professore e preside della Cooper

Union School of Architecture di New York. Si laureò in architettura alla

Cambridge University e proseguì il suo dottorato in Storia e Teoria

dell’architettura alla University of Technology a Delft, nei Paesi Bassi. Tra

il 1965 e il 1993 fu un membro e professore

della facoltà di architettura alla Princeton University School.

Ricevette inoltre un premio dalla Guggenheim Foundation, il Fondo Nazionale

per le Discipline Umanistiche. Tra i suoi scritti più importanti ricordiamo: The

Writing of the Walls: Architectural Theory in the Late Enlightenment (1987),

Claude-Nicolas Ledoux: Architecture and Social Reform at the End of the

Ancien Regime (1990), per il

quale ricevette un premio dalla Society of Architectural Historians, Warped

Space: Architecture and Anxiety in Modern Culture (2000), Histories of the

Immediate Present: The Invention of Architectural Modernism (2008). |

|||

|

Anthony Vidler |

|||

|

|

|||

|

Contenuto |

|||

|

Nella parte introduttiva

del libro Vidler fornisce differenti interpretazioni sul significato del

termine “perturbante” in campo architettonico, artistico e psicologico a

partire dalla fine del XVIII secolo fino ad arrivare ai giorni nostri. Il testo,

suddiviso in tre parti (ognuno suddiviso a sua volta in più punti) definisce

in modo dettagliato gli effetti che il perturbante ha su questi temi,

passando in rassegna una raffinata selezione di opere letterarie e

architettoniche dei più noti scrittori e progettisti contemporanei – Peter

Eisenman, Rem Koolhas, Bernars Tschumi, John Hejduk, Coop Himmelblau,

Elisabeth Diller e Ricardo SCofidio- in modo tale da aiutare il lettore alla

piena comprensione dell’analisi svolta, mostrando in questo modo una visione

del tutto diversa e pessimistica del pensiero moderno. |

|||

|

|

|||

|

CAPITOLI |

|||

|

Capitolo 0– Introduzione |

|||

|

L’autore introduce il concetto di perturbante come erede di una

sensazione di disagio scoperta per la prima volta verso la fine del XVIII secolo.

In campo letterario questo termine è stato identificato come contrasto tra

l’interno delle pareti domestiche sicure e casalinghe e l’invasione

terrificante dovuta ad una nuova presenza estranea, o meglio, l’angoscia

veniva individuata all’interno della nuova classe borghese che non riusciva a

sentirsi completamente a casa in casa propria. Il Perturbante però ha

molteplici origini: secondo Vidler,

esso venne generato anche dalla comparsa delle grandi città, dalle

nuove e inusuali forme degli spazi che determinano l’annullamento di

qualsiasi punto di riferimento in grado di generare una certa instabilità

all’interno della mente umana, una sorta di male pubblico ed eterogeneo non

limitato soltanto all’interno dell’ambiente domestico. Seguendo un profilo

più psicologico dunque, il perturbante emergeva dalla paura dello spazio non

riconosciuto più come qualcosa di familiare e domestico ma come un qualcosa

di decisamente diverso “ da Heimlich a Unheimlich”. Il capitolo termina con una citazione tratta da un saggio di Freud:

“questo elemento perturbante non è in realtà niente di nuovo ed estraneo, ma

invece un che di familiare alla vita psichica fin dai tempi antichissimi e ad

essa estraniatosi soltanto a causa del processo di rimozione. […] il

perturbante è qualcosa che avrebbe dovuto rimanere nascosto e che invece è

affiorato.” |

|||

|

|

|||

|

Capitolo I – Case (Case Inospitali, Sepolto Vivo, Nostalgia di Casa, Nostalgia) |

|||

|

Il Topos della letteratura per la definizione del perturabante fin dall’Ottocento

è l’immagine della casa stregata/abbandonata. Il pensiero della casa, intesa

come rifugio privato e familiare, genera terrore se associata ad un invasione

di spiriti estranei. A tal proposito l’autore propone una serie di scrittori

che sono stati in grado di inserire il tema del perturbante all’interno delle

loro grandi opere letterarie. V.Hugo e E.A.Poe : descrivono abitazioni semplici, collocate

in zone bellissime in cui il perturbante non deriva dallo spazio interno

originato dall’architettura stessa ma da una serie di domande inesplicabili

che aggiungevano un sentimento di terrore all’atmosfera: “ La casa, come

l’uomo, può diventare cadavere. Basta che una superstizione la uccida. Allora

essa diviene terribile.” E. Burke: egli sosteneva, al contrario di

Hugo e Poe, che il perturbante in realtà fosse legato al sentimento del

“sublime” che a sua volta generava terrore ma sosteneva anche al tempo stesso

che non tutto ciò che induce terrore è sublime: “ritengo che la bruttezza

abbia un certo rapporto con l’idea di sublime. Ma non insinuerei affatto che

la bruttezza per se stessa sia un’idea di sublime, a meno che non sia unita a

qualità tali da eccitare un forte senso di terrore.” Freud: il filosofo riconobbe il

perturbante come una categoria estetica che esiste in tutto ciò che genera

terrore e angoscia entro i limiti tradizionali del sublime. “Unheimliche” è

il termine utilizzato da Freud per indicare, in ambito estetico, un

sentimento di paura generato da un oggetto in grado di suscitare in noi

emozioni contrastanti di familiarità e terrore. Egli sostiene che per

risultare propriamente perturbante l'oggetto in esame deve avere una

caratteristica poco frequente poichè la maggior parte delle cose spaventose o

terrificanti non possono essere considerate anche perturbanti. Il perturbamento nasce quando in un oggetto o in una situazione si

uniscono caratteristiche di estraneità e familiarità in una sorta di "dualismo

affettivo" e quando vi è il ritorno di un sentimento di attaccamento

emotivo precedentemente rimosso in grado di suscitare in noi terrore, allora

la massima espressione di questo stato d’animo può essere individuato anche nella

paura di essere sepolti vivi, esempio importante di questo genere di cose

angosciose è la città di Pompei, luogo del perturbante artistico e letterario

per gran parte del XIX secolo, nel quale la storia sembrava essersi sospesa

nella contrapposizione terrificante dei resti e delle rovine da una parte, e

dei loro dintorni apparentemente rassicuranti dall’altro. L’Architettura può essere considerata un mezzo importante per la

definizione dei continui scambi empatici tra ciò che è familiare e ciò che è

inquietante. Nelle opere letterarie di Walter Peter ad esempio vediamo come

le abitazioni domestiche assumono il ruolo di spiriti, incarnazioni della

vita e del pensiero dell’epoca, determinando in questo modo la morte del

mondo antico. La casa diviene oggetto stesso del ricordo, uno strumento di

nostalgia generalizzata “ questa casa è lontana, perduta, non ci abitiamo

più; siamo ahimè, certi che non la abiteremo mai più. Eppure esse è più che

un ricordo. È una casa dei sogni, la nostra casa onirica.” |

|||

|

|

|||

|

Capitolo II- Corpi (Architettura smembrata, Perdere la faccia, Trucco/Traccia,

Terreno mobile, Case per Cyborg) |

|||

|

L’idea che il monumento architettonico e artistico rappresenti in astratto

il corpo umano è stata abbandonata con il crollo della tradizione classica a

favore della nascita di una nuova era tecnologica e moderna. Vidler ritiene

importanti tre momenti per la definizione dell’arte contemporanea: 1.

L’edificio è un qualche tipo di corpo 2. L’edificio incarna degli stati

d’animo basati su sensazioni fisiche 3. L’ambiente nel suo complesso è basato

su sensazioni corporee, o quantomeno organiche. Dunque, seguendo questa linea

di pensiero l’edificio non viene più concepito in termini rigidi attribuiti

alla bellezza quanto piuttosto nella sua capacità di evocare terrore e paura. Per questo motivo il tema della facciata diviene importante in quanto è

l’interazione tra l’edificio stesso e l’uomo “il museo è lo specchio

colossale in cui l’uomo si contempla finalmente in tutte le sue facce, si

trova ammirevole, e si abbandona all’estasi espressa in tutte le riviste

d’arte.” In termini psicologici si può dire che la facciata è fondamentale in

quanto provoca all’interno dell’osservatore un sentimento di empatia e

identificazione con l’edificio stesso in grado anche da fargli attribuire,

inconsciamente, sentimenti e stati

d’animo pertinenti alla sfera umana. Un’architettura senza volto non è altro,

per Rowe , che una mancanza di personalità, uno spaesamento interiore perché

non si può dedurre l’esistenza di nulla che non sia visibile. Tschumi: sostiene che l’architettura moderna non è più soggetta a

delle regole bensì soltanto al caso. Gli edifici sono completi in se stessi,

non devono più soddisfare le esigenze umane tantomeno essere “macchine in cui

vivere”, sono oggetti senza un fine o un obiettivo. Da ciò si deduce che

l’architettura stessa è morta in quanto privata di una funzione specifica,

incapace di soddisfare qualsiasi esigenza umana: “ il primo compito dell’arte

consiste nel dar forma a quel che è in se stesso oggettivo, il terreno

naturale, l’ambiente esterno dello spirito, e quindi nell’imprimere in quel

che è privo di interiorità un significato e una forma che rimangono esterni

ad esso, non essendo la forma e il significato immanenti all’oggettivo

stesso.” La definizione di casa come

“macchina in cui vivere” pone l’uomo in secondo piano rendendolo inerte ma al

contempo speranzoso di grandi utopie. Essa dovrebbe essere qualcosa di più “sacro” meno soggetta

alle mode e più duratura nel tempo, uno spazio riservato alla vita quotidiana

privata dell’uomo e non soltanto uno”strumento” per abitare. |

|||

|

|

|||

|

Capitolo III – Spazi ( spazio oscuro, posturbanesimo, psicometropoli,onirismo,

architettura vagabonda, trasparenza) |

|||

|

“ La storia degli spazi è ancora

tutta da scrivere – una storia che sarebbe allo stesso tempo una storia di

poteri ( entrambi questi termini al plurale) – dalle grandi strategie della

geopolitica alle piccole tattiche degli habitat, l’architettura istituzionale

dall’auala ino alla progettazione degli ospedali, passando per gli organi

economici e politici.” Lo spazio nella concezione

contemporanea è divenuto un termine quasi palpabile, una sostanza conoscitiva

dell’esperienza che può essere divisa in due parti, lo spazio “oscuro” e lo

spazio “chiaro”, il primo riferito a immagini e oggetti che causano

perturbamento nell’uomo, il secondo che generano familiarità ad empatia. È in

questo rapporto di oscurità e trasparenza che il sublime, contrapposto al

terrore, si manifesta e si rafforza. Tutti gli ambienti luminosi del

modernismo infatti non dovrebbero essere considerati come un trionfo della

luce sull’oscurità bensì sulla presenza costante dell’una e dell’altra cosa. Fino al XVIII secolo era abbastanza

semplice per l’uomo definire la memoria urbana, determinare i caratteri

salienti di una città “ si scelgono luoghi il più possibile spaziosi,

caratterizzati dalla massima varietà. Si fissa con cura nell’animo tutto ciò

che in esso vi è di notevole, in modo che la riflessione possa percorrerne

tutte le parti senza esitazione e tentennamenti [..] “ con l’avvento del

modernismo questa concezione venne cambiata. |

|||