|

|

|

|

|

||

|

|

autore |

SILVIA

MALCOVATI, STEFANO SURIANO, MICHELE CAJA |

|

|

titolo |

NUOVO REALISMO E ARCHITETTURA DELLA CITTA’ |

|

|

|

editore |

MAGGIOLI |

|

|

|

luogo |

TORINO NAPOLI |

|

|

|

anno |

2012 2013 |

|

|

|

|

|

|

|

|

lingua |

ITALIANO (alcune schede tradotte in INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO) |

|

|

|

autore |

SILVIA

MALCOVATI, STEFANO SURIANO, MICHELE CAJA |

|

|

|

Titolo originale: Nuovo realismo e

architettura della città |

|

||

|

|

|

||

|

Argomento e tematiche affrontate |

|||

|

|

L'argomento

trattato dal libro è la discussione filosofica sul Nuovo Realismo la quale ha

alimentato negli ultimi anni in Italia un ampio dibattito e suscitato anche tra

gli architetti alcuni interrogativi che riguardano, da un lato, il rapporto

della realtà con la città e più concretamente tra teoria e pratica

dell'architettura e, dall'altro, il ruolo degli architetti nel rapporto tra

la storia e la tradizione dell'architettura. A questi interrogativi si è

cercato di dare risposta in due convegni internazionali, uno svolto a Torino

e l'altro a Napoli, nel 2012 e nel 2013, e, per non perdere di vista il

contatto con la realtà costruita dell'architettura, si è deciso di affiancare

alla discussione teorica anche una mostra, con l'obiettivo di affrontare la

questione del rapporto tra architettura e realismo anche sul piano concreto

delle opere costruite. |

||

|

|

|||

|

Giudizio

Complessivo: 7 (scala 1-10) |

|||

|

Scheda compilata da: Vittorio Andrea Sellaro (Febbraio 2015) |

|||

|

Corso di Architettura e Composizione Architettonica 3 a.a.2014/2015 |

|||

|

|

|||

|

|

Autore Silvia Malcovati |

||

|

È nata a

Milano (1969), ha studiato architettura tra Milano (1997-90) e Barcellona

(1991-93) e si è laureata a Milano con Giorgio Grassi. È membro del comitato

editoriale e scientifico delle collane Maestri di Architettura e Schola

dell’Editore Libraccio di Milano. Professore Associato

(L.240) presso il Politecnico di Torino. |

|||

|

Silvia Malcovati |

|||

|

|

|||

|

Michele Caja |

Autore Michele Caja |

||

|

Ha

studiato Architettura al Politecnico di Milano e alla TU di Dortmund. E'

attualmente Ricercatore in Composizione Architettonica al Politecnico di

Milano, Dipartimento ABC. Ha collaborato con diversi studi di architettura in

Italia e all'estero, tra cui quello di Giorgio Grassi a Milano, città in cui

attualmente svolge attività di architetto. Insieme

a Silvia Malcovati è stato membro scientifico della

mostra "nuovo realismo e architettura della città" (2012-2013). |

|||

|

|

|||

|

|

Autore Stefano Suriano |

||

|

Architetto milanese

contemporaneo. Ha effettuato studi classici ed è "Cultore della

materia". Ha curato l'impaginazione

del testo. |

|||

|

|

|||

|

Contenuto |

|||

|

Il testo è strutturato in due parti: la

prima, molto densa di contenuti, raccoglie i contributi critici ed il

manifesto del tema oggetto della discussione filosofica; la seconda dedicata alla

mostra attraverso un percorso che tocca le città di Amsterdam, Barcellona e

Berlino oltre alle città ospiti della mostra, Torino e Napoli. In questa seconda parte gli autori hanno

deciso di stringere il campo di indagine a tre generazioni di architetti, che

corrispondono a tre fasi di costruzione delle città: - gli architetti degli anni Trenta e i

progetti degli anni Ottanta - gli architetti degli anni Quaranta e i

progetti degli anni Novanta - gli architetti degli anni Cinquanta e i

progetti degli anni Duemila |

|||

|

|

|||

|

CAPITOLI |

|||

|

Manifesto del nuovo

realismo – Maurizio Ferraris |

|||

|

Nel

mondo postmoderno la nozione di "realismo" ha subito un

declassamento, considerata una ingenuità filosofica: la realtà essendo mediata

dai nostri sensi e dai nostri pensieri non è mai accessibile in quanto tale. Il

"New Realism" vuole restituire alla

nozione di "realismo" lo spazio che si merita. La

sfiducia nella realtà è stata incrementata dalla politica , quella in cui

"la ragione del più forte è sempre la migliore", e dal pensiero di

Nietzsche secondo cui "non ci sono fatti, solo interpretazioni". Alla

fine degli anni '90 Umberto Eco parla di realtà come "zoccolo duro"

con cui necessariamente fare i conti a compimento di un discorso iniziato

dieci anni prima con "I limiti dell'interpretazione". Sono tre le parole chiave del New-Realism: ONTOLOGIA:

il mondo ha le sue leggi e le fa rispettare; è chiaro poi che per sapere che H2O

è l'acqua ho bisogno di un linguaggio , di schemi, di categorie. Ma l'acqua

bagna e il fuoco scotta sia che io lo sappia sia che io non lo sappia,

indipendentemente da linguaggio e categorie. Ad un certo punto c'è qualcosa che ci resiste. CRITICA:

è intrinseca nel realismo, la realtà è un accertamento, che non vuol dire

accettazione. ILLUMINISMO: come fiducia nell'umanità con il fine della salvezza |

|||

|

Realismo come metodo - Silvia Malcovati |

|||

|

Nei primi anni Novanta alcuni filosofi hanno

suggerito di riflettere sull'opportunità di un ritorno alla realtà,

considerata dal "pensiero debole" inaccessibile poichè

sempre mediata dai sensi; con il New Realism si

vuole riportare la discussione dal piano dell'apparenza al piano della

concretezza. L'architettura contribuendo in maniera

determinante alla definizione dell'ambiente fisico in cui viviamo si pone

come protagonista della realtà, la quale, parafrasando Aldo Rossi,

rappresenta uno "zoccolo duro" con il quale è necessario confrontarsi. Anche in architettura già dai primi

anni Novanta ( gli stessi anni in cui Eco parla di "zoccolo duro")

la realtà dell'architettura e il suo essere nella città risulta l'obiettivo

principale di ogni progetto. Per Aldo Rossi il realismo è lo

strumento critico necessario al superamento del funzionalismo in favore della

figura, come dice "Jorge Silvetti". Il realismo deve quindi essere un

metodo, una attitudine, facendo tesoro della storia per quanto riguarda il

carattere ma non le immagini. |

|||

|

Ricostruzione - Michele Caja |

|||

|

L'arte

del costruire declinata, dal punto di vista urbano, come arte del ricostruire

i caratteri propri della città storica europea. -

Bernard Huet (teorico francese) ---> ricostruire

nel significato di ritrovare le tracce urbane -

Leon Krier ---> ricostruire come riscoperta di

tipologie e spazi urbani -

Aldo Rossi ---> ricostruire come ricerca di un patrimonio collettivo Il

concetto urbano di ricostruzione viaggia su due binari paralleli

corrispondenti a due differenti linee teoriche di ricerca: quella dei

fratelli Krier che riscoprono la qualità degli

spazi urbani della città storica trasformandoli in schemi astorici da

applicare alla città contemporanea e quella di Colin Rowe

il quale vede la nuova città come insieme di oggetti decontestualizzati. |

|||

|

Architettura, Ragione, Realtà - Renato Capozzi |

|||

|

Architettura , Ragione e realtà sono

aspetti di un medesimo problema: la conoscenza e la trasformazione di ciò che

ci circonda, ossia il "mondo della vita". L'architettura determina lo spazio

fisico, la scena fissa, e sia nella sua ideazione (progetto) sia nella sua

costruzione effettiva (opera) non può essere nè una

negazione nè una fuga dalla realtà e nemmeno una passiva accettazione. Per Lukacs la

vera arte aspira allo scavo in profondità ed alla massima comprensione e

questo "scavo" non si accontenta di una presa d'atto bensì vuole

svelare le strutture profonde del reale il quale è analizzato dalla ragione. Monestiroli parla di realtà come una inesauribile fonte di

conoscenza e come unica scelta possibile in architettura. Per Rossi il rapporto con la realtà

è sempre da ritrovare poichè è la realtà stessa ad

essere dinamica nel tempo. |

|||

|

Città come principio di realtà - Gaetano Fusco |

|||

|

L'architettura

è relazione sensibile tra forma e materia, la cui autenticità risiede

nell'atto costruttivo che ne salda il legame al luogo, al tempo e alla

funzione che le è propria. La

città se "nuovo" in rapporto con il passato è fonte di realtà. La vera modernità è capire che non si può inventare il

"nuovo" senza rapportarlo al passato. |

|||

|

Il paesaggio

invisibile del realismo – Stefano Suriano |

|||

|

L'architettura è parte della realtà fisica,

sta nel reale e lo costituisce: è una "seconda natura artificiale". Gli studi ed il manifesto di Maurizio

Ferraris sono stati il pretesto per approfondire la questione del "Nuovo

Realismo" in architettura partendo dal concetto di continuità della città

storica come spunto per una riflessione sul tema del paesaggio urbano e della

città compatta in relazione alle modalità del progetto contemporaneo. Il progetto di architettura istituisce

un rapporto con la realtà solamente attraverso la conoscenza. Vi è la necessità di un atteggiamento

progettuale per cui, parafrasando Calvino, "un paesaggio

invisibile" (quello del realismo) "condiziona quello

visibile", ossia il paesaggio dell'architettura. L'immaginazione, come suggerisce Monestiroli, è il trait d'union tra realismo e

architettura: l'immaginazione è una pratica necessaria al realismo, senza di

essa il realismo sarebbe semplicemente un atto di adesione alla banalità del

reale e non un processo conoscitivo. L'obiettivo deve essere la

costruzione di un paesaggio materiale in cui l'architettura possa nuovamente

definire uno spazio "evocativo" e "adeguato": il

paesaggio invisibile del realismo. |

|||

|

Architettura, Città, Realtà - Federica Visconti |

|||

|

La

mostra "Nuovo realismo e architettura della città" nasce da una

esigenza: riaffermare che esiste in architettura un inscindibile nesso tra

teoria e sua applicazione concreta. Riprendendo

Maurizio Ferraris: << quello che ora è necessario non è tanto una nuova

teoria della realtà quanto piuttosto un lavoro che sappia distinguere che

cosa è costruito e cosa no>>. L'architettura è equidistante tanto dall'arte pura quanto dalla mera

pratica: esiste per rispondere ad esigenze collettive più che individuali. |

|||

|

|

|||

|

Nuovo Realismo e architettura della

città: la mostra |

|||

|

Temi:

-

Realtà e rapporto con la città -

Realtà e rapporto con la storia e la tradizione dell'architettura Campo

di indagine: - gli architetti degli anni Trenta e i

progetti degli anni Ottanta - gli architetti degli anni Quaranta e i

progetti degli anni Novanta - gli architetti degli anni Cinquanta e

i progetti degli anni Duemila Città: -

Amsterdam, Barcellona, Berlino - Torino, Napoli |

|||

|

Amsterdam - Andrea Marlia |

|||

|

La capitale olandese ha da sempre

rappresentato in architettura una peculiarità all'interno dei piani

urbanistici. - 1901: "Woningwet" prima legge sulla casa per sopperire alla richiesta

di rinnovate condizioni abitative (PRIMA LEGGE URBANISTICA EUROPEA nel senso

moderno del termine, anche se incentrata sull'edilizia). Vuole frenare la

speculazione fondiaria e garantire standard minimi di qualità dell'abitare - 1918: "Woning

Congress" (Amsterdam) necessità di realizzare abitazioni economiche

popolari ricorrendo ad elementi standardizzati, ma di buona qualità

strutturale; architetti come Berlage, Oud, de Bazel appoggiano il

congresso mentre i tradizionalisti rivendicano il diritto dell'architetto ad

una autonoma espressione artistica In questi anni si afferma la scuola

olandese nel campo dell'edilizia sovvenzionata. La struttura della città viene così via

via a mutare. All'architetto Hendrik Petrus Berlage viene affidato

il piano di espansione a Sud di Amsterdam (Plan Zuid).

Dopo gli interventi di Berlage si può agevolmente

tracciare un lungo percorso progettuale che porta all'ampliamento costante

della città fino almeno agli anni Cinquanta del Novecento. - 1928: "Algemeen

Uitbreidngsplan" nuovo Piano Generale di ampliamento di Amsterdam,

l'obiettivo era la policentricità della città in

seguito ad un principio ispiratore di espansione a ventaglio. - 1968: "Quartiere Bijlmermeer" completamento del primo edificio di edilizia

intensiva; il quartiere Bijlmermeer (17000 alloggi

sul terreno di proprietà pubblica) è nato per dare alloggio alle famiglie

olandesi con reddito medio ma nel 1975 con l'indipendenza del Suriname (ex

colonia olandese) divenne il ghetto che ospitò una imponente ondata

migratoria. - 1983: "Piano quinquennale per il

Bijlmermeer" viene varato un piano quinquennale di

ristrutturazione gestionale e di rinnovo edilizio del quartiere; l'incarico

viene affidato allo studio OMA di Rem Koolhass il

quale propone un progetto che però non trova consensi dall'amministrazione

comunale e viene accantonato. Nella seconda metà degli anni Ottanta ,

sull'Omval, località lungo il fiume Amstel, vicino

Amsterdam, sono eretti i primi grattacieli della città con l'idea di

realizzare un "Business District" esterno

al centro storico. ACQUA: Da sempre l'architettura di Amsterdam

ha instaurato uno stretto dialogo con l'acqua, come elemento essenziale

paesaggistico-urbano della città. La centralità economica della

città-commercio-porto ha fattò sì che l'acqua

costituisse un fattore chiave dello sviluppo urbano 1995-2000:

KNSM Eiland / Java Eiland / Borneo-Sporenburg emblematici esempi delle rinnovate esigenze di

progettazione di aree ad alta densità abitativa. Borneo-Sporenburg: le

residenze hanno l'affaccio sull'acqua con prospetti vetrati, privilegiando

gli spazi privati a quelli pubblici, ridotti al minimo essenziale. Numero

alto di residenze pur mantenendo le altezze relativamente basse, tipiche

delle costruzioni olandesi, fondando una nuova tipologia edilizia

residenziale: case a schiera che si differenziano da quelle tradizionali per

la presenza di patii e tetti giardino. Borneo e Sporenburg

sono collegate da due ponti (Brother e Sister). 2013-

: "Zuid As" è in corso il progetto Zuid As sul modello progettuale

del "Dokmodel": si tratta della scelta di

localizzare le infrastrutture, quali metropolitana ferrovia e autostrada, nel

sottosuolo al fine di una ottimale integrazione urbanistica in favore di una

migliore viabilità. Mostra - Hertzberger

: tema dell'edificio per educazione concentrando l'attenzione all'impianto

volumetrico della situazione urbana in cui si colloca. La scuola Montessori Apolloschool

è costituita da due volumi distinti che, concepiti come ville urbane, si

fondono con le unità residenziali che la circondano. - Kollhoff e Rapp: progettazione del recupero delle aree portuali

dismesse. Tema dei grandi volumi dei magazzini per lo stoccaggio delle

derrate alimentari, l'edificio Piraeus è un imponente volume urbano che

riprende il tema dell'isolato urbano. - Arets:

intervento residenziale il cui progetto presenta quattro edifici adagiati a

cavallo tra terra ed acqua; gli edifici sono edificati su parcheggi

sotterranei il cui tetto è coperto con del manto erboso in modo da costituire

quella continuità progettuale sia con lo spazio pubblico che con l'intero

principio del piano urbanistico originario. |

|||

|

Barcellona - Celia Marin Vega |

|||

|

La città con l'arrivo della democrazia, dal 1975 (anno di caduta del

regime di Franco), ha subito molte trasformazioni le quali definiscono la attuale

fisionomia della città. Il campo di indagine, come detto precedentemente, riguarda progetti dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri in coerenza con il tema della mostra: "Nuovo Realismo e architettura della città". Il precursore dell'architettura realista a Barcellona è lo studio MBM di Oriol

Bohigas. Il progetto presentato alla mostra è il

complesso residenziale sull'area dismessa della fabbrica de La Maquinista a Barceloneta,

progettato nel 1979 e realizzato nel 1988. Questo progetto si integra nel

tessuto urbano in continuità con la struttura del quartiere e valorizzando le

peculiarità del suo intorno. Le case non si limitano alla semplice

risoluzione delle unità abitative bensì generano una serie di spazi pubblici

intermedi attraverso grandi gallerie-corridoio che gli abitanti occupano allo

stesso modo con cui continuano oggi ad occupare le strade del quartiere della

Barceloneta: con piante, sedie e vita sociale,

intendendo la vita in comunità in una forma complessa e rilassata. Un altro progetto significativo è dell'architetto Emili

Donato poichè nella progettazione di una casa per

anziani nel quartiere della Teixonera (1992) usa

l'architettura come riferimento a se stessa in mancanza di riferimenti

urbani. La residenza sorge con la sua chiarezza geometrica sul crinale della

montagna, affacciandosi su un ripido pendio e funzionando come un grande

balcone. Il progetto degli anni Duemila, oggetto della mostra, è uno spazio

pubblico: piazza di Sant Agusti

Vell di Josep Llinas

(2005). Questo progetto è integrato nel tessuto denso del centro storico

medievale, dando continuità alla struttura di isolati e strade strette, ma

anche contemporaneamente aprendosi e arretrando per portare più luce al

complesso. Una particolarità è data dalle facciate degli edifici le quali si

piagano e curvano verso l'interno per formare i cortili privati. |

|||

|

Berlino - Alexander Pellnitz |

|||

|

Berlino è una città che presenta

alcune opere architettoniche diverse tra loro che forniscono dei suggerimenti

utili al dibattito attuale sul Nuovo Realismo in architettura. Questa città

con il crollo del Muro ha subito dei cambiamenti sensibili e l'architettura

ha avuto un ruolo di rilievo, è quindi utile vedere e capire qual è stato

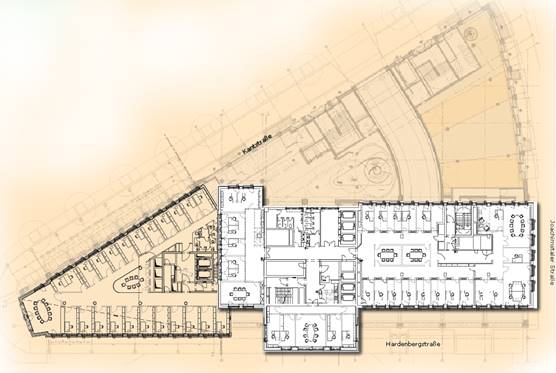

tipo di approccio. Due casi studio significativi: - Giorgio Grassi, Potsdamerplatz

(1999-2001) : Per gli uffici della ABB, Grassi

decide di lavorare sul concetto di "margine", di confine rispetto

alla città antica. Come elemento base ripetuto viene scelto un unico tipo edilizio

a forma di "H", in grado di offrire sui lati opposti due soluzioni

differenti di affaccio sullo spazio pubblico, corrispondenti alle condizioni

planimetriche dell'area di progetto.

- Christoph

Mackler Architecten, Hardenbergstrasse (2009-2012) : Hotelalto 118 metri, lo Zoofenster,

si propone come nuovo simbolodello skyline di

Berlino. Lo

Zoofenster riprende con la sua edificazione

in cortina la tipica forma degli isolati berlinesi. Il progetto dell'edificio si fonda

sul concetto di destinazione mista in verticale. L'area si trova nei pressi

della Breitscheidplatz, un punto d'incontro

caratterizzato dalle forme storiche di edificazione e dove vengono a contatto

differenti concezioni spaziali. La nuova figura urbana corrisponde

alla complessità del luogo e sottolinea le qualità rinvenute. La facciata è plastica grazie

all'impiego di pietra e abbinata ad un

numero limitato di piastre, lapidee, con scalanature

orizzontali.

|

|||

|

Napoli - Claudio Finaldi Russo |

|||

|

Napoli si trasforma pochissimo, in modo

particolare all'interno del suo centro storico. La sezione napoletana della mostra fa emergere

che la realtà differisce da ciò che per lungo tempo è stato interpretato e

considerato un "fatto". Lo

studio su Napoli mette in evidenza una grande ricchezza nel patrimonio

napoletano in materia: la sapienza dell'impianto planimetrico nei confronti

del contesto è un tratto distintivo dell'esperienza napoletana. |

|||

|

Torino - Giulia Perona |

|||

|

La storia

dell'architettura recente di Torino sottolinea la tendenza degli architetti, qui

più che altrove, ad operare singolarmente. Forse questa caratteristica ha

portato la critica a considerare la città come periferica rispetto al

dibattito nazionale ed internazionale. Nell'ambito

della mostra è d'obbligo rievocare Edoardo Persico, nato a Napoli, giunto a

Torino per questioni di militanza politica ed infine approdato nella Milano

di "Casabella" e "Domus": una

vita che tocca le sedi del convegno "Architettura e Realismo" e che

porta con sè, come legandole da un filo rosso,

questioni e dubbi sul ruolo e sul significato di una architettura veramente

"moderna". Egli disse: << il contenuto "pratico" della nuova architettura è soltanto una forza ideale, è prima di tutto esplosione morale, non già preoccupazione realistica di bisogni >>. Lo Studio De

Ferrari dice inoltre che il presunto razionalismo/realismo di scuola milanese

non è concepibile nella realtà torinese, non le appartiene così come non le

appartiene, sempre secondo Studio De Ferrari, l'autoreferenzialità

intellettuale o commerciale delle archistars di

ogni tendenza e di ogni periodo. Vi

è un tratto comune nell'architettura torinese: la cura e la precisione nel

ricucire gli angoli urbani e di lavorare in continuità con la struttura

dell'isolato riconfigurandolo ma sempre all'interno della maglia urbana;

tratto comune da Gabetti e Isola fino ad arrivare a Robiglio passando per Baietto-Battiato-Bianco. |

|||