|

|

|

|

|

||

|

|

titolo |

LA SOLITUDINE DEGLI EDIFICI E ALTRI SCRITTI (Vol. I e II) |

|

|

editore |

UMBERTO ALLEMANDI & C. |

|

|

|

luogo |

TORINO |

|

|

|

anno |

Vol. I 1999; Vol II 2004 |

|

|

|

|

|

|

|

|

lingua |

ITALIANO |

|

|

|

|

|

|

|

|

Titolo originale:

Rafael Moneo, The solitude of buildings, 1999 |

|

||

|

|

|

||

|

Argomento e tematiche affrontate |

|||

|

|

“La solitudine degli edifici” è una raccolta di scritti

pubblicati in un arco di tempo di oltre vent’anni, dal 1965 al 1985. Nel primo volume (Questioni intorno all’architettura) vengono

trattati la tipologia, il rapporto delle opere con il tempo, il ruolo della

tecnica nella progettazione architettonica; il secondo volume (Sugli

architetti e il loro lavoro) è invece dedicato ad architetti (in particolare

Rossi, Eisenman, Pei, Gehry,

Venturi) e ad alcune delle loro opere. |

||

|

|

|||

|

Giudizio

Complessivo: 7 (scala 1-10) |

|||

|

Scheda compilata da: Federica Martini |

|||

|

|

|||

|

|

Autore Rafael Moneo |

||

|

Rafael Moneo (Tudela, 9 maggio 1937) è un architetto spagnolo. Dopo essersi laureato nel 1961 presso la Escuela Técnica Superior de Arquitectura di Madrid, lavora con Francisco Javier Sáenz de Oiza e poi presso lo studio di Jørn Utzon in Danimarca, per due anni. Dal 1963 al 1965 studia a Roma, dove ha vinto una borsa presso l'Accademia di Spagna.Ha insegnato

architettura a Barcellona, Losanna, New York, Princeton, Harvard e Madrid. È l’unico

spagnolo ad oggi ad aver ricevuto il Premio

Pritzker, nel 1996. |

|||

|

Rafael Moneo |

|||

|

|

|||

|

Contenuto |

|||

|

Può essere visto come una riflessione tra ciò che

costruiamo e il trascorrere del tempo. Per ragioni editoriali è stato diviso in due volumi. Il

primo tratta i temi della tipologia, dell’insegnamento, delle opere nel loro

rapporto con il tempo e del ruolo della tecnica nella progettazione

architettonica; il secondo è dedicato agli architetti e al loro mestiere. Nelle parole di Moneo risuona l’eco

della “lampada della memoria” di John Ruskin. |

|||

|

|

|||

|

CAPITOLI |

|||

|

Introduzione |

|||

|

Le città e i paesaggi si sono

lentamenti formati nel tempo; ma essi rappresentano anche un modo per fermare

il tempo, rinchiuderlo nel contorno di una forma. Nell’architettura vi è una

misteriosa risonanza delle epoche e delle generazioni. Ogni edificio è oggetto

di trasformazioni, adattamenti e ricostruzioni; ma se esso si basa su

principi formali chiari e se è permeato da una struttura ideale, allora sarà

in grado di onservare comunque la sua identità e di rimanere riconoscibile.

Ogni città e ogni edificio vive in una tensione tra uno schema sottostante

(un impianto ordinatore) e i mutamenti intervenuti. Il titolo recita: “La solitudine degli edifici”: gli

edifici una volta compiuti si separano dai sentimenti, dalle passioni, dalle

contingenze e dai modelli che li hanno fin lì accompagnati. Nascono dapprima

sulla base di una richiesta e di un bisogno, in rapporto a un luogo e a una

società; alla fine però rimane solo il manufatto. |

|||

|

|

|||

|

Parte I (libro I) – Sul concetto di tipo |

|||

|

Moneo definisce il tipo come quel

concetto che descrive un gruppo di oggetti caratterizzati da una stessa

struttura formale. Il concetto di tipo si basa fondamentalmente sulla

possibilità di raggruppare gli oggetti servendosi di similitudini strutturali

a essi intrinsiche. Il lavoro dell’architetto inizia

dal riconoscimento del tipo; può poi distruggerlo, trasformarlo o

rispettarlo. Infatti la tipologia non è un meccanismo rigido che induce

ripetizioni: l’architetto può deformarlo modificandone la scala, sovrapponendo

tipi differenti fino a crearne uno nuovo, ecc; l’elenco di questi meccanismi

d’intervento sul tipo è illimitato ed è legato alla capacità d’invenzione

dell’architetto. Il tipo implica quindi cambiamenti e trasformazioni. -1700: la prima formulazione

dell’idea di tipo col teorico Quatremère De Quincy. Per lui il tipo permette

di istituire legami col passato; non deve essere confuso con il modello,

ovvero la ripetizione meccanica dell’oggetto. -1800: con Durand si passa dal

concetto di tipo visto come il “ragion d’essere della forma” al tipo visto

separatamente dalla forma. La parola “tipo” è sostituita dalla parola

“genere”, passando così a descrivere il programma degli edifici (prigioni,

ospedali, teatri, ecc); egli riduce il tipo all’uso a cui l’edificio è

destinato. -1900: col Movimento Moderno

l’edificio non è più caratterizzato dall’uso cui è destinato, ma dallo spazio

in cui l’attività si configura. Gli architetti diventano costruttori della

forma dello spazio, e non devono più preoccuparsi né di forma, né di

materiali (Moneo evidenzia questo mutamento del punto di vista nell’opera di

Mies van der Rohe). Con la nascita dell’industria e della produzione in

serie, il tipo si converte in prototipo, in quanto il modello può essere

esattamente riprodotto (riferimento a Le Corbusier e ai modelli di

abitazione, che permettono all’industria una riproduzione illimitata). -1960: nasce una nuova teoria con

l’obiettivo di studiare la continuità formale e strutturale della città

antica, vista come un naturale risultato dell’azione del tempo. “La storia

dell’architettura non è altro se non la storia dei tipi che popolano e

costruiscono la città”, come sostiene Rossi. Oggi la tipologia è assunta come

strumento di composizione esterna; la struttura formale interna è scomparsa

(vedi Venturi e Rossi). Vi è difficoltà nell’applicare la nozione di tipo

all’architettura attuale, pur riconoscendo l’importanza che ha nello spiegare

l’architettura del passato. |

|||

|

|

|||

|

Parte II (libro I) – Sull’insegnamento |

|||

|

I critici hanno cercato relazioni

dell’architettura moderna col passato e credono di vedere nell’architettura

del tardo 1700 un paradigma dell’architettura razionale. Moneo commenta

l’opera di alcuni architetti. -Durand: la composizione è lo

strumento con cui viene elaborato il progetto architettonico; essa permette

di rispondere alla varietà dei nuovi bisogni della società. È quindi per lui

essenziale insegnare nelle scuole i principi dell'arte e i meccanismi della

composizione, rifiutando una conoscenza basata sulla concezione tipologica

dell’architettura. Parlare di composizione implica parlare di elementi, che

sono per l’architettura ciò che le parole sono per il discorso: comporre

significa combinare i diversi elementi, e la bellezza origina dalla loro

disposizione, non dalla decorazione. Per Durand il fine dell’architettura è

l’utilità, ovvero essa deve soddisfare le esigenze di un certo programma; la

forma deve essere definita dalla semplicità. - Hejduk: Moneo descrive i metodi

di insegnamento usati nella Cooper Union School of Architecture di New York;

3 sono gli esercizi proposti allo studente: “the nine square grid problem”,

“the cube problem”, “the Juan Gris problem” (basato sulla pittura cubista).

La stessa architettura di Hejduk è volta all’insegnamento, perché in essa vi

si ritrovano i 3 esercizi proposti. |

|||

|

|

|||

|

Parte III (libro I) – Sul trascorrere del tempo |

|||

|

Moneo tratta dell’architettura greca, analizzando il tempio, ovvero

l’omaggio che la città tributa agli dei. Nell’architettura greca si ricerca

la bellezza e la perfezione, attraverso l’ordine e l’armonia. In un secolo il

tempio è riuscito a evolvere: costruiti inizialmente in pietra arenaria

stuccata (materiale innovativo rispetto al mattone), viene poi usato il

marmo, che instaura un rapporto particolare con la luce e con cui il tempio

greco conclude la sua storia. L’architettura greca è inoltre fortemente

legata al paesaggio e Moneo pone l’attenzione sullo stato attuale dei luoghi,

diventati turistici e profanati da alberghi e ristoranti, senza rispetto per

il paesaggio. L’architettura invecchia, e oltre alla patine del tempo spesso gli

edifici subiscono ampliamenti e cambiamenti che possono trasformarne

l’immagine originaria. Gli edifici devono essere aperti, ovvero adattarsi

alla mutevole realtà e al trascorrere del tempo; ciò ha introdotto i termini

di flessibilità e multifunzionalità. Se l’architetto, progettando, è conscio

di questa questione, i principi formali che ha stabilito nel costruire

l’opera permangono, sebbene l’edificio subisca modifiche. Moneo spiega questo

concetto riferendosi alla Moschea di Cordova e agli ampliamenti che l’hanno

interessata in 8 secoli. |

|||

|

|

|||

|

Parte IV (libro I) – Sul ruolo della tecnica |

|||

|

L’avvento di nuove tecniche porta non solo alla definizione di nuovi

procedimenti di calcolo per la stabilità, ma anche a trasformazioni

tipologiche e formali. Moneo si occupa qui del processo che l’architettura ha

seguito per impadronirsi di una tecnologia, con i problemi formali che

presuppone, riportando esempi di strutture a telaio in accaio e in cemento

armato (Perret, Le Corbusier, Terragni e molti altri). Entrambi questi

materiali sono plasmabili e hanno grande capacità di resistenza. Anche la prefabbricazione introduce un’innovazione tecnica nel campo

dell’architettura. Moneo passa poi a un altro argomento: gli edifici del passato comunicano

una consistenza che quelli di oggi non possiedono; Moneo desidera dare agli

edifici una consistenza che derivi dalla loro materialità. Si riferisce

pertanto all’uso dei mattoni al giorno d’oggi, riportando esempi

contemporanei. |

|||

|

|

|||

|

Parte V (libro II) – Sugli architetti

e il loro lavoro |

|||

|

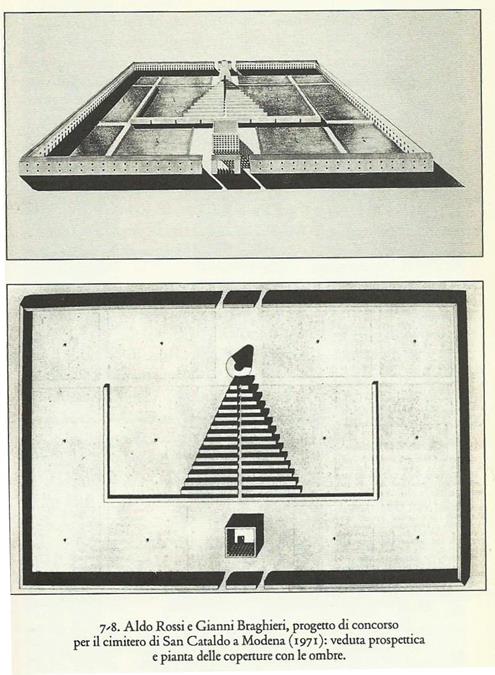

- Aldo Rossi: Moneo vuole dimostrare

la continuità che sussiste tra teoria e progetto nell'opera di Rossi,

architetto determinante nella cultura architettonica degli anni 70/80. Rossi

ha lavorato con Rogers, Gregotti, ecc alla "Casabella" degli anni

60, che segnava una rottura col movimento moderno, e portava a

un'architettura meno elementare, capace di accettare la complessità del

reale. Si fa riferimento al libro

"l'architettura della città": la città viene intesa come una

architettura, considerando la sua costruzione e il suo sviluppo nel tempo,

sottoposto a leggi e norme. Rossi affronta l'argomento del come si costruisce

la città, partendo dall'individuazione degli elementi da cui è composta;

indaga sulla tipologia degli edifici e del loro rapporto con la città ,

sostenendo che a partire dal tipo si può spiegare la formazione della città e

la sua architettura. Bisogna tornare a pensare l'edificio partendo dalla

forma della città o da come esso forma la città. Vi è nella città per Rossi

una categoria architettonica associata alla memoria: i monumenti; essi sono

permanenze e vedono il passaggio di più generazioni; essi costituiscono la

città e danni senso alla vita della città, permettendo di ricordare il

passato. La città cresce dunque per punti (i monumenti) e per aree (quartieri).

Moneo dedica grande spazio a

descizione e commenti del cimitero di Modena e al teatro scientifico.

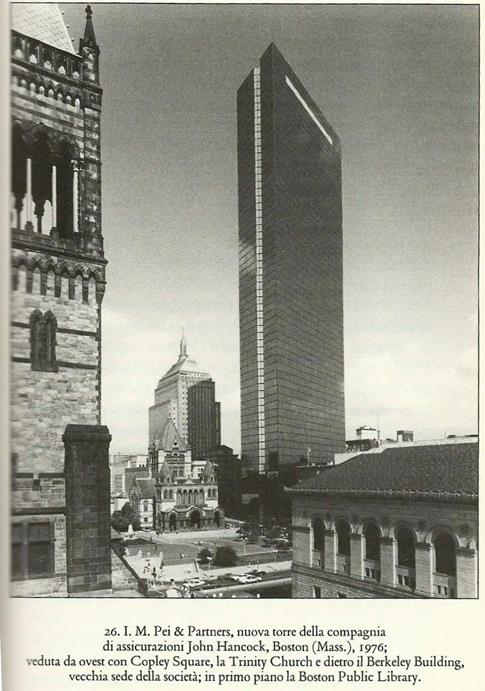

- Ieoh Ming Pei & Partners: lavora

nelle città americane di fine anni 50, quando le città sono in un periodo di

rinnovo urbano per rivitalizzare i centri decaduti: la vecchia trama della

città americana viene sacrificata a favore di una concentrazione volumetrica

capace di liberare il suolo (costruzione di grattacieli). Moneo descrive e

commenta la costruzione della nuova torre della compagnia di assicurazioni

John Hancock; con esso il grattacielo diventa un solido astratto,

smaterializzato e fragile, iscritto nella trama della città anche se sembra

ignorarla (il serramento è il grande protagonista dell'edificio). Grande è

stata la sua influenza sui grattacieli degli anni 70.

- Peter Eisenman: le sue prime opere

non prestavano attenzione al luogo e al programma; dagli anni 80 uno degli

aspetti principali della sua architettura è proprio l'interesse a istituire

una parentela tra edifici e luoghi, o meglio il loro passato. Moneo descrive

e commenta l'Ohio State University Wexner Arts Center for the Visual Arts.

Per Eisenman contesto significa accettare la presenza del quadro fisico

esistente, assumendolo come punto di partenza del processo che porta alla

creazione dell'opera di architettura; non è dunque lo scenario statico e

fisso in cui si interviene. Il contesto inoltre sta all'origine ma nessuno ne

assicura la permanenza; ecco perché Eisenman non considera l'aspetto visuale

o ambientale. Così come non fa una differenza tra l’esterno e l’interno: lo

spazio è unico. - Gehry versus Venturi: Moneo pone a

confronto due sale da concerto: la Philadelphia Orchestra Hall di Venturi,

Rauch e Scott Brown, e la Disney Concert Hall a Los Angeles Di Gehry. Per

Moneo i due architetti rappresentano i veri elementi motori dell’architettura

americana degli ultimi 25 anni. Venturi ha aperto a fine anni 70

un’era, chiedendo all’architettura maggiore complessità e più capacità di

comunicazione; Gehry ha fatto uscire l’architettura americana dal

post-modernismo. Venturi voleva un auditorio come quelli dell’Ottocento;

Gehry voleva invece offrire un’esperienza singolare e sorprendente; da qui la

diversità delle due opere. Venturi è sensibile al contesto; Gehry non ha

bisogno di preoccuparsi troppo del contesto (Los Angeles è in continua

evoluzione). Moneo conclude affermando che entrambe le opere hanno

appropriatezza: quella di Ghery è contingente, mentre quella di Venturi risponde

a delle necessità; necessità e contingenza sono concetti che Moneo sente

legati all’architettura ancora oggi. |

|||

|

|

|||

|

Parte VI (libro II) – Epilogo: la

solitudine degli edifici |

|||

|

Per Moneo c'è continuità

tra il progetto e l'edificio: solo i materiali possono dare realtà

all'architettura. L'architettura oggi non è più necessaria; gli architetti se

ne rendono conto, ma non affrontano il problema e cercano rifugio nella

fantasia, nei disegni: non potendo infatti servire la realtà, lavorano per un

mondo futuro utopico. Oggi gli architetti ignorano come sarà costruita

un'opera; per Moneo un disegno di architettura dovrebbe implicare il sapere

della costruzione. L'architettura ha oggi

perduto contatto con la società ed è diventata un mondo privato; per Moneo

invece dovrebbe significare coinvolgimento pubblico. Inoltre pone la

questione della durata dellarchitettura: nel passato, per un principio

economico, l’architettura doveva essere duratura (ipoteticamente doveva

durare per sempre); oggi invece è effimera, e noi siamo consci del fatto che

non è progettata per durare come nel passato. |

|||

|

|

|||

|

GLOSSARIO |

|||

|

Tipo – concetto che descrive un gruppo di oggetti caratterizzati

da una stessa struttura formale. Il concetto di tipo si basa fondamentalmente

sulla possibilità di raggruppare gli oggetti servendosi di similitudini

strutturali a essi intrinsiche. |

|||

|

Architettura – L’autore definisce l’architettura

come l’arte che ammette come condizioni del suo operare la necessità e gli

usi comuni del costruire e imprime alle forme del costruito determinati

caratteri di venerabilità o bellezza, per il resto non necessari. Essa si

interessa solo di quelle caratteristiche di un edificio che sono al di là del

suo uso comune. |

|||