|

|

|

|

||

|

|

autore |

MVRDV |

|

titolo |

KM3 Excursion on Capacities |

|

|

editore |

ACTAR |

|

|

luogo |

BARCELLONA |

|

|

anno |

2005 |

|

|

|

|

|

|

lingua |

INGLESE |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Argomento e tematiche affrontate |

|||||||||||||

|

KM3 è la storia di

un mondo che ha bisogno di spazio e di idee innovative per riuscire a

soddisfare tutte le esigenze di una popolazione in continuo aumento. KM3 è una città pensata a grande scala, larga (e alta)

alcuni chilometri, in grado di ospitare milioni di persone; è una città che,

ripetuta più volte, cambia la superficie terrestre andando al di là dello

sviluppo orizzontale e slanciandosi in verticale; è una città in tre

dimensioni che racchiude tutti gli spazi e i servizi necessari alla vita

dell’uomo. Per ora è solo un’idea, un progetto, una possibile teoria urbana:

alcuni problemi rimangono irrisolti, e la società non sarebbe ancora in grado

di vivere in tre dimensioni. Essa apre però la strada verso un nuovo modo di

pensare la città e lo spazio, non più diffuso e basato sullo “zoning” ma denso, compatto e sinergico: oltre al consumo

di suolo, si ridurrebbero anche i consumi di energia, acqua, tempo. Research is less sexy than photo spreads of architecture KM3 nasce da una ricerca condotta dagli MVRDV in

collaborazione con il Berlage Institute

sull’andamento della popolazione in rapporto alle risorse rimanenti. Da qui

emerge la necessità di “inventarsi” nuovo spazio, non prima di aver sfruttato

al meglio quello esistente, in base alle specializzazioni e attitudini di

ciascun territorio. Gli MVRDV descrivono quindi gran parte dei loro progetti,

realizzati nell’ottica di una città densa ed in tre dimensioni, dimostrando

che anche a piccola scala è possibile portare avanti un progetto globale. |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

Giudizio

Complessivo: 9 |

||||||||||||||

|

Scheda compilata da: Ilaria Bonfanti |

||||||||||||||

|

Corso di Architettura e Composizione Architettonica 2

a.a.2012/2013 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

|

Autore: MVRDV |

|||||||||||||

|

Il gruppo MVRDV nasce a Rotterdam (Paesi Bassi) nel 1993

dalla collaborazione tra Winy Maas,

Jacob Van Rijs e Nathalie

De Vries. I tre architetti lavorano in stretta collaborazione ed i loro studi

coinvolgono architettura, urbanistica e paesaggio. I primi progetti, come la

villa VPRO e i WoZoCo apartments,

residenze per anziani ad Amsterdam, portano gli MVRDV alla fama internazionale. I progetti realizzati comprendono il padiglione olandese

per il World Expo 2000 di Hannover, il Flight Forum a Eindhoven, il Complesso

residenziale Silodam ad Amsterdam, il Centro

Culturale Matsudai in Giappone, il campus Unterföhring nei pressi di Monaco, l'Hotel Lloyd di

Amsterdam, la biblioteca a Spijkenisse, una piazza

della cultura a Nanjing, il Didden Village sui tetti di Rotterdam, il quartiere residenziale

Mirador a Madrid, solo per citarne alcuni. Il lavoro di MVRDV è esposto in tutto il mondo e ha

ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. Le pubblicazioni

monografiche FARMAX (1998) e KM3 (2005) illustrano il lavoro dello studio di

Rotterdam. |

||||||||||||||

|

MVRDV: WIny Maas, Jacob Van Rijs

e Nathalie De Vries |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

CAPITOLI |

||||||||||||||

|

Capitolo 1 – CAPACITY Observation |

||||||||||||||

|

Should we change our behavior, our technology, and our territory, or

should we extend? Gli

MVRDV, con l’aiuto del Berlage Institute,

conducono una serie di ricerche sull’andamento della popolazione e sullo

sfruttamento delle risorse: gli studi rivelano un costante aumento della

popolazione che si deve confrontare con una lenta diminuzione di specie,

risorse e terreni coltivabili. Agli

inizi del terzo millennio, abitiamo quindi in un mondo che è più denso e

popolato di quanto non sia mai stato e necessita di maggiore spazio per

vivere, per produrre le materie prime per la sopravvivenza (energia, acqua,

cibo) e per assicurare la compensazione ecologica e la fornitura di ossigeno. Questa

processo messo in atto dall’uomo ha trasformato il pianeta in un unico grande

spazio colonizzato ed urbanizzato dall’uomo, la “Città Universale”. Procedendo

in questo modo, con la popolazione in continuo aumento, sarà impossibile

continuare a soddisfare tutti questi bisogni, se non apportando

un’innovazione nel modo di gestire lo spazio. Questa

innovazione può risiedere nell’idea di Capacity,

una nuova città che aumenta le sue possibilità e che riesce a soddisfare le

necessità dell’uomo utilizzando tutti gli spazi esistenti al meglio, anche

quelli attualmente poco sfruttati (mari, sottosuolo, cielo…). |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

Capitolo 3- (IM)POSSIBLE WORLDS Speculations |

||||||||||||||

|

When and where can new spatial capacities be expected? Per

capire meglio quali sono gli attuali meccanismi e come procedere nella

gestione dello spazio, gli MVRDV hanno ipotizzato una serie di possibili

scenari futuri. Questo metodo di studio porta ad avere infiniti scenari

possibili, ma riducendo il numero di variabili e considerandone una alla

volta, è possibile immaginare alcune situazioni interessanti. -

Studio dei cambiamenti climatici

e dei loro effetti sulla gestione dello spazio Problemi

emersi: surriscaldamento globale, scomparsa dei ghiacciai,

siccità Soluzioni

possibili: ridurre l’emissione di CO2

diminuendo l’uso di mezzi privati ed utilizzando energia alternativa, oppure

intervenire artificialmente sul clima. -

Studio dei fenomeni migratori Problemi

emersi: l’impossibilità di spostarsi liberamente da un territorio

all’altro provoca un disastro ecologico. L’esistenza di confini (politici,

storici, religiosi, ecc) limita fortemente le possibilità di crescita del

pianeta. Soluzioni

possibili: eliminazione dei confini e

possibilità di muoversi (e di fermarsi) liberamente. L’assenza di confini

porta anche ad uno scambio libero di beni, capitali e lavoro, che comporta un

migliore uso delle risorse globali. -

Studio sull’ottimizzazione del

territorio Problemi

emersi: risorse insufficienti per mantenere e nutrire la

popolazione in un immediato futuro (risorse energetiche limitate, foreste

insufficienti per assorbire la CO2 prodotta, aumento della desertificazione a

discapito di foreste e terreni agricoli). Soluzioni

possibili: pensare ad un mondo “aperto”,

appartenente a tutti, con un mercato libero e senza confini di alcun genere. In

questo modo, ogni cosa può essere prodotta nel territorio migliore e più

efficiente. Questo processo porta ad un mondo equilibrato, interdipendente ed

ottimizzato. |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

Capitolo 4- WORLD OF REGIONS Specializations |

||||||||||||||

|

In questo periodo di trasformazione globale si oscilla tra un processo

di globalizzazione tecnico-economica ed una ricerca di identità

socio-culturale. In questa opposizione sparisce il concetto di centralità

(comunicazioni e trasporti rendono ogni luogo ugualmente accessibile) ed

emerge l’importanza delle regioni. Ognuna di esse è in competizione

con le altre: mette in luce le proprie peculiarità per attrarre l’attenzione

su di sé e per sopravvivere come identità. Ogni regione aspira ad avere al

suo interno una centralità, che la rende unica ed importante per l’intero

pianeta; l’unicità e l’identità di ogni regione è legata alla sua

specializzazione (in ambito industriale, agricolo, energetico, economico,…),

che a sua volta dipende dal territorio. È ancora valido il concetto di

specializzazione in un mondo ormai globalizzato? Gli MVRDV rispondono a queste domande studiando casi problematici di

alcune regioni; osservando criticità e potenzialità di ciascuna regione

emergono i punti di forza che possono portare la regione stessa a diventare

una centralità nazionale o addirittura mondiale. |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

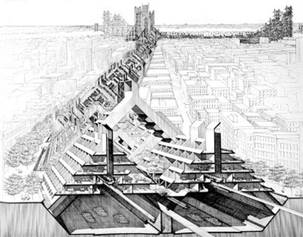

Capitolo 5 – THE 3D CITY Intensification |

||||||||||||||

|

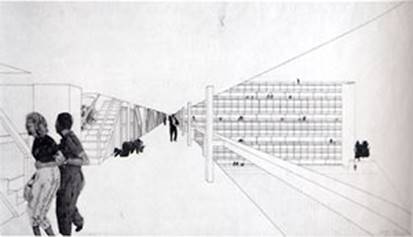

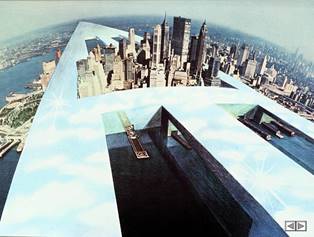

What is the solution to the overwhelming process of global space

consumption? È necessario inventare una “Capacity” che permetta di risolvere il

problema (bidimensionale) del consumo di suolo, che elimini il bisogno di

prevedere grandi spazi vuoti attorno al centro urbano per una futura

espansione, che sia più compatta e densa per essere più produttiva. Per

creare questa nuova città bisogna abbandonare l’approccio bidimensionale e

pensare in tre dimensioni. Gli MVRDV hanno studiato un modello di città compatta, basata sugli

standard olandesi, in grado di ospitare al suo interno tre milioni di persone

e tutti i servizi (residenze, terreni agricoli, foreste,…) necessari alla

loro sopravvivenza. Per capire quanto spazio fosse necessario, sono state studiate le sue

funzioni: per inserirle tutte in modo compatto sarebbero necessari 1800 km²,

che corrispondono a 38km3 in un cubo di lato 3.7 km; a questo

volume va aggiunto però lo spazio necessario per la circolazione di aria,

luce e vento, fondamentali per la vita: il volume del cubo quindi aumenta

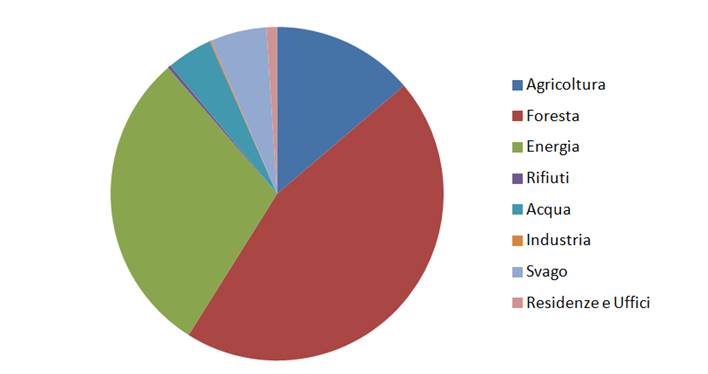

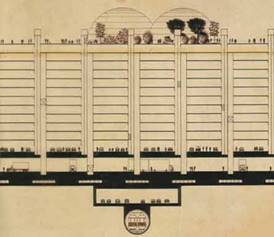

fino a raggiungere i 125 km3 (5x5x5km). Le 8 funzioni sono così organizzate: -

Agricoltura: per far ricevere

il giusto apporto di luce naturale, i terreni agricoli sono organizzati in

valli. Ogni coltivazione è disposta secondo una particolare geometria,

studiata in base all’intensità di luce e alla temperatura necessaria per la

fotosintesi. -

Foresta: necessita di maggior

volume rispetto alle altre funzioni. Sono necessari 39 km2 per

assorbire la CO2 prodotta da uomini e fabbriche, 228 km2 per

ricavarne materiali da costruzione e carta, 158 km2 per la nuova

generazione di foreste. Anche il territorio boschivo è disposto su valli e

differenziato in base alla necessità di luce, acqua e temperatura. -

Energia: la città necessita di

minor energia rispetto ad una città 2D perché è compatta e sinergica. Le

fonti di energia sono la biomassa (30%), il vento (35%) ed il sole (35%);

essa viene raccolta rispettivamente attraverso centraline che smaltiscono i

rifiiuti organici, mulini e pannelli fotovoltaici. -

Rifiuti: i rifiuti organici

(34%) vengono bruciati ed il calore raccolto è riutilizzato; quelli

inorganici vengono riutilizzati, riciclati o inceneriti. -

Acqua: potabile, per

l’irrigazione, per l’umidificazione, per la vita dei pesci, per le emergenze

di siccità. Tutta l’acqua utilizzata viene purificata e riutilizzata; quella

evaporata viene sostituita con l’acqua piovana, raccolta in bacini sopra la

città e in 3 laghi all’interno della città stessa. -

Industria: sono previste 16

produzioni diverse, divise in 496 processi produttivi. Posizionate vicino

alla loro fonte di approvvigionamento, si dividono in grandi industrie (XL),

vicine tra loro per sviluppare la massima sinergia, e industrie minori (S, M,

L), sparse nella città ed eventualmente spostabili. -

Svago: servizi per il tempo

libero distribuiti equamente nella città (circa una struttura per il tempo

libero ogni 300m) -

Residenze e uffici: spazio

relativamente piccolo rispetto alle altre funzioni del Cubo. Vengono

progettate 25 torri di 104x104m di base, interrotte nel momento in cui

incontrano una valle agricola o forestale. Sono posizionate una vicino

all’altra, ma ad una distanza che permette ad ognuna di ricevere il giusto

apporto di luce naturale. Alcuni aspetti della città sono sicuramente migliorabili (maggior volume

d’aria per evitare spazi claustrofobici, idea di città molto lontana da

quella odierna, studio più accurato della sinergia di settori differenti,

studio della sua fattibilità costruttiva, costi), ma essa introduce

importanti innovazioni (assenza di strade, sostituite da nuove

infrastrutture; possibile sviluppo della città in ogni direzione).

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

Capitolo 6- GENEALOGY Comparisons |

||||||||||||||

|

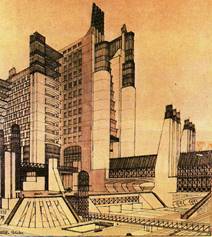

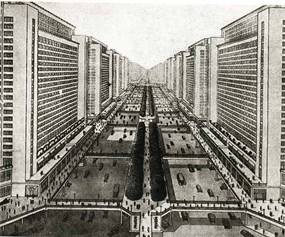

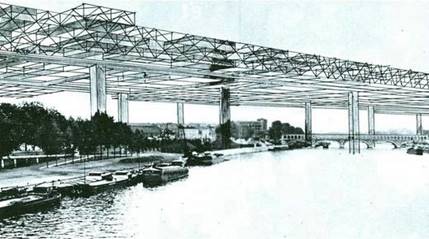

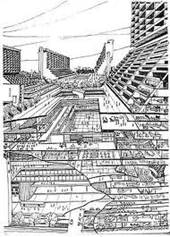

L’idea di ambiente urbano denso e sviluppato verticalmente è

già stato studiato e proposto, tra gli anni ’30 e ’60. In particolare nel ’68

si è sviluppata una linea di pensiero basata sull’architettura a grande scala

(città mobili, infinite, pensate in 3D), diretta da gruppi di architetti

quali Constant, Superstudio,

the Metabolists e da progetti “manifesto” come Spangen, LelyStadt, Bijlmermeer, Toulouse-Le Mirail,

Bofill’s Walden. I progetti a grande scala della generazione successiva sono

stati invece fortemente criticati per la loro uniformità e ripetitività (negazione

di un’individualità), pur essendo basati sul desiderio di progettare insieme

città e paesaggio. In questo tempo,

fenomeni come la globalizzazione, il mercato libero, gli spostamenti

quasi illimitati obbligano a pensare a larga scala; allo stesso tempo il

protocollo di Kyoto ha accentuato la necessità di compattezza. Questo

processo in atto porta quindi a lavorare sul concetto di densità. È possibile combinare

pensiero a larga scala con ecologia ed individualità? Per rispondere a queste domande gli MVRDV ripercorrono la

storia dell’architettura dall’inizio del Novecento ad oggi, studiando gli

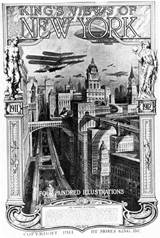

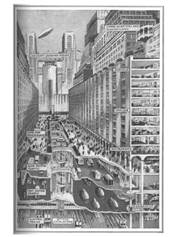

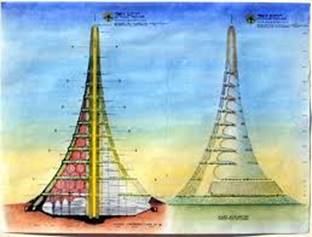

esempi di architettura e città dense su più livelli. Inizio ‘900: interesse ed ossessione per i grattacieli americani e per

la loro potenzialità di aumentare la capacità delle città più congestionate. Walker, Skyscraper - Moses King, The Cosmopolis

of the Future - Harvey W. Corbett, New York Future Dal 1910: i mezzi di trasporto diventano accessibili a tutti:

necessità di valorizzarli con l’architettura. I veicoli vengono rialzati

rispetto al terreno.

Antonio Sant’Elia, La Città Nuova -

Giacomo Matte-Trucco, FIAT Lingotto 1920: viabilità diverse su livelli diversi; divisione verticale

delle funzioni. Le Corbusier,

Ville Contemporaine, - Ludwig Hilberseimer,

Vertical City 1930: Infrastrutture stradali come veri e propri edifici

lineari Le Corbusier, Unité d’Habitation de

Marseille, - Alison&Peter Smithson,

Golden Lane Anni ‘60 · città visionarie che si alzano

rispetto al suolo; Città nello spazio Walter Jonas, Intrapolis

- Yona Friedman, La Ville Spatiale · città come “frame” nello spazio.

Ricerca di alloggi flessibili.

Kenzo Tange, Boston Harbor · città compatta Walter Pichler, Compact City – Paul Maymont, City Under the Seine · Città 3D, città verticali con

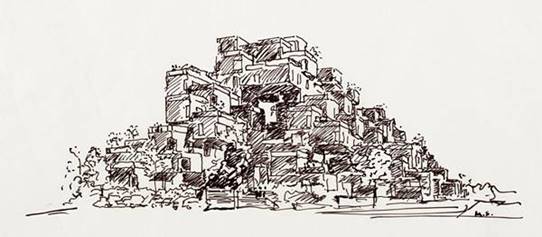

diverse funzioni Spur, Asian City of Tomorrow – Bertrand Goldberg, Marina City · Moduli ammassati

Moshe Safdie,

Habitat ’67 Fine anni ’60: Radicalismo e cinismo Superstudio, Continuous Monument – Archizoom, NonStopCity 1990: Scarsità di suolo: le torri.

Norman Foster, Millenium

Tower – Tsui, Ultima Tower 2000: il disastro dell’11 settembre 2001 stimola nuovo interesse

per l’urbanistica in tre dimensioni. I nuovi obiettivi sono sicurezza,

economicità, stabilità. MVRDV, Kissing

Towers – SOM&SANAA, WTC In cosa consiste

quindi la città 3D? La città 3D consiste in un assemblaggio di densità, pubblico

accesso, differenziazione di spazi e funzioni, mix di funzioni. Gli MVRDV individuano inoltre una serie di parametri per

poter valutare una città 3D. Attraverso i seguenti parametri vengono prese in

esame le architetture 3D del ‘900 e viene dato loro un voto. Parametri: -

Floor Area Ratio (FAR): rapporto la superficie totale costruita

e la superficie del lotto -

% di livelli accessibili dal pubblico -

Numero di diverse funzioni -

Mix di funzioni |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

Capitolo 8- EXPERIMENTS Applications |

||||||||||||||

|

Un mondo più “denso” può essere costruito piano piano, pezzo dopo pezzo.

Questo è però un processo lungo e pesante, che necessita di una solida

copertura economica; È possibile

perseguire l’obiettivo della 3D City attraverso tanti piccoli interventi,

anziché pochi e grandi? Per esempio, in un progetto a piccola scala come un

quartiere residenziale, come si possono

conciliare desideri del cliente e piani urbani? Come si possono gestire

contemporaneamente il generale e lo specifico, il globale e il locale, la

grande e la piccola scala? Gran parte dei progetti degli MVRDV partono da questo

approccio: come esperimenti, testano il potenziale di “piccoli” programmi

rimanendo nell’ottica di una prospettiva più ampia. La loro architettura si basa su “gesti” apparentemente

semplici:

Come si può

contrastare questo fenomeno? Gli MVRDV pensano ad un’architettura visibile da lontano

che esprima esplicitamente la propria appartenenza alla città o regione. àHoek van Holland, NL, 2005

BEND Spazio definito da curve che creano diversi livelli,

segnano spazio aperto/chiuso, separano funzioni diverse, cambiano il rapporto

con il suolo. àCinema complex, Busan, KR, 2005

CLIMATIZE Spazi chiusi da un involucro trasparente, che aumenta

l'importanza del rapporto tra interno ed esterno. L'involucro trasparente

permette di far entrare la luce naturale durante il giorno -come se si fosse

in uno spazio esterno- e di essere visto nel buio durante la notte,

attraverso l'illuminazione artificiale interna. àPublic library, Spijkeniss,

NL, 2003-2007

CONNECT Connessioni all'esterno degli edifici, in cui insediare

servizi o infrastrutture: questo permette di rendere utilizzabile l'intera

superficie dell'edificio. Connessioni verticali/orizzontali. Spazi diversi per

distinguere le funzioni (lavoro/svago/servizi) àTarra Tower, office building, Buskavel Almere, NL, 1999-2002 (le connessioni esterne

previste nel progetto originario non sono state realizzate. Al loro posto

sono state lasciate le loro tracce)

COVER Copertura per diversificare, separare, unire, nascondere, circoscrivere

l’edificio o renderlo un tutt’uno con ciò che sta intorno. àSummer Pavilion for the Serpentine

Gallery, Kensington Gardens London, UK, 2004

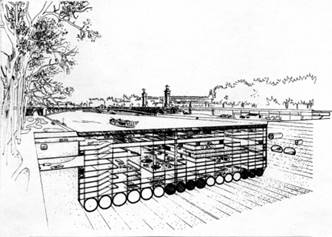

DIG Progettare uno

spazio scavato nel terreno permette di lasciare inalterato

l'esistente (che sia esso costruito o naturale),

risolvendo il rilevante problema di rapporto tra vecchio e nuovo. Lo

spazio sottostante e quello sovrastante possono lavorare

insieme ed essere comunicanti oppure essere completamente

differenziati e non parlarsi. Spazio scavato nel terreno

per necessità o per il vincolo di avere un numero fissato di

piani fuori terra. Sviluppo dell'edificio al di sotto del suolo.

Ambienti totalmente diversi: illuminato ed areato naturalmente

il piano terra, buio quello interrato (spazi diversi per

funzioni diverse). àUrban plan Forum Les Halles,

Paris, FR, 2004

Rinnovare un edificio esistente, con costi non elevati.

Aumentare lo spazio interno mantenendo la struttura esistente. àBusiness Center all’interno del Rinderhalle

esistente, St. Marx, Vienna, AT, 2002

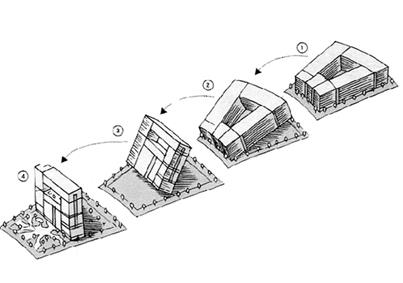

FLIP Ribaltare l’edificio portandolo verticale. Azione utile per

costruire con un basso consumo di suolo (elevato costo del terreno). Vista

panoramica. àMirador, Madrid, ES,

2001-2005

GROUND Appoggiare l’edificio su un suolo diverso dal terreno. àDidden Village,

Rotterdam, NL, 2002-2006

HANG “Appendere” elementi al volume principale dell’edificio.

Quest’azione permette di aumentare la volumetria dell’edificio senza

ulteriore consumo di suolo. àTorre Huerta, Valencia, ES, 2005

LAND Far atterrare gli edifici su un terreno che mantiene le sue

forme naturali. Gli edifici si appoggiano ad esso. Gli edifici si differenziano

naturalmente l’uno dall’altro, perché hanno inevitabilmente rapporti diversi

col suolo. Varietà di spazi. àHousing in Milan, IT, 2005

LIFT Sopraelevare gli edifici per lasciare libero il passaggio

ai loro piedi, per la presenza di acqua, o semplicemente per avere una vista

migliore dalla sommità dell’edificio. àWatervillas Ypenburg,

The Hague, NL, 1999-2005

MIX HORIZONTAL Differenziare gli edifici disposti uno di fianco all’altro per

differenziarne le funzioni o per ripetere lo stesso tipo con piccole

variazioni, in modo da creare un complesso (edificio o quartiere) unico, in

cui ogni singolo elemento mantiene una propria identità e riconoscibilità. àHagen Island, Ypenburg,

The Hague, NL, 2000-2003

MIX VERTICAL Differenziare gli edifici in senso verticale, per creare un

unico complesso (edificio o edificio-quartiere) con diverse funzioni e

trattamento degli spazi interni. àSilodam, Westerdoksdijk,

Amsterdam, NL, 1995-2003

OPEN Bucare l’edificio per creare una terrazza coperta che

permette di godere di una vista rialzata rispetto al suolo. L’apertura

all’interno dell’edificio, soprattutto se questo è alto ed imponente,

permette di favorire la ventilazione e creare uno scorcio visivo attraverso

l’edificio. àCelosia, Sanchinarro, Madrid, ES, 2001-2006

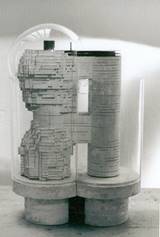

SPIRAL Percorso distributivo a spirale, che permette di avere un

camminamento continuo senza interruzioni ed inoltre non ostacola mai la vista

su uno spazio centrale. Distribuzione adatta per percorsi

espositivi/librerie. àBrabant Library,

Hertogenbosch, NL, 2001

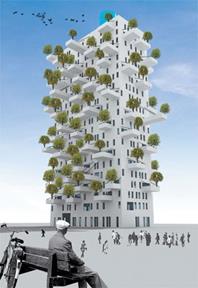

STACK Tipo di edificio ancora in fase di sperimentazione.

Permette di risparmiare spazio (maggiore densità), energia, acqua, tempo ed

infrastrutture. Allo stesso tempo però crea problemi nella distribuzione

uniforme di luce e aria. àDutch Pavillion

World EXPO, 2000, Hannover, DE, 1997-2000 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

Capitolo 10- OUT OF SPACE Escapes |

||||||||||||||

|

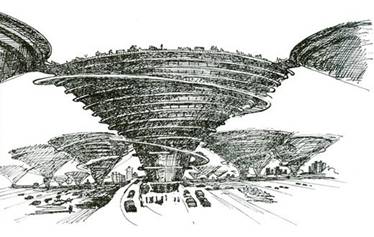

In questo capitolo conclusivo si prende in considerazione

la possibilità di espandersi nello spazio, creando satelliti terrestri

interessati da specifiche funzioni. Per fare questo è necessario sviluppare tecnologie

innovative e risolvere i problemi principali che l’uomo incontra nel momento

in cui si allontana dal suolo terrestre: mancanza di gravità, attraversamento

dei diversi strati dell’atmosfera, radiazioni, ecc. |

||||||||||||||