|

|

|

|

||

|

|

autore |

ANTONIO MONESTIROLI |

|

titolo |

L’ARCHITETTURA DELLA REALTA’ |

|

|

editore |

UMBERTO ALLEMANNI & C. |

|

|

luogo |

TORINO |

|

|

anno |

2004 |

|

|

|

|

|

|

lingua |

ITALIANO |

|

|

|

|

|

|

Prima edizione: 1979 CLUP, MILANO |

||

|

|

||

|

|

Argomento e tematiche affrontate |

|

|

Questo libro comprende quattro testi elaborati da

Antonio Monestiroli nel corso degli anni ’70. Il primo, “REALTA’ E STORIA DELL’ARCHITETTURA”, è

apparso come piccolo libro autonomo nel 1977. Ad esso si sono aggiunti

successivamente “LE FORME DELL’ABITAZIONE” E “LA CITTA’ COME CONOSCENZA” per

formare nel 1979 la prima edizione dell’ARCHITETTURA DELLA REALTA’. Nel 1983 è stata pubblicata una seconda edizione che

comprendeva un quarto testo “ARCHITETTURA, NATURA, STORIA” e si è stabilita

la forma definitiva che il libro presenta oggi. L’obiettivo di Monestiroli è quello di identificare le

principali categorie che solcano il territorio dell’architettura e applicarle

allo studio dei grandi esempi di quelle opere e quei progetti ai quali si può

sempre tornare perché la sorgente del loro insegnamento è inesauribile. Il compito che il libro si impone serve a definire non

solo, con nitidezza, il programma delle successive ricerche teoriche, ma

anche ad affinare e mettere a punto i suoi nuovi strumenti di progetto. Uno dei temi più importanti affrontati, nonché uno dei

principi fondamentali dell’architettura moderna è il riconoscimento che non

vi è avanzamento artistico senza avanzamento conoscitivo e che l’obiettivo

dell’architettura è di costruire le forme della realtà con un livello sempre

più alto di autocoscienza. Infine Monestirole suggerisce che il vero compito dell’architetto

consiste proprio nell’interporre la realtà strutturandola con l’intervento

del pensiero e cercandola di renderla intelligibile, cioè dotandola di

un’architettura. |

||

|

|

||

|

Giudizio

Complessivo: 7 (scala 1-10) |

||

|

Scheda compilata da: Valentina Bellotti |

||

|

Corso di Architettura e Composizione Architettonica 2

a.a.2012/2013 |

||

|

|

||

|

|

Autore |

|

|

Antonio

Monestiroli è nato a Milano nel 1940, dove si è

laureato presso il politecnico nel 1965 con Franco Albini. Dal

1968 al 1972 è stato assistente e collaboratore di Aldo Rossi. Dal

1970 ha insegnato Composizione architettonica alla facoltà di

Architettura del Politecnico di Milano e dal 1997 alla facoltà di

Architettura Civile. E’

considerato, grazie ai suoi progetti, solo in parte realizzati, una delle

figure dell’architettura italiana del nostro tempo. Ha

curato l’edizione italiana del libro di L.Hilberseimer

su Mies Van Der Rohe(Milano 1984) e ha pubblicato, tra gli altri, i

volumi “L’architettura secondo Gardella” (Roma

1997) e la “Metopa e il triglifo” (Roma-Bari 2002) |

||

|

Antonio Monestiroli |

||

|

|

||

|

Contenuto |

||

|

Nel primo

capitolo si definisce l’architettura come attività conoscitiva che scaturisce

sia dalla realtà sociale che dalla realtà storica; si mette in evidenza

l’importanza della ragione collettiva degli edifici e della loro

riconoscibilità. Il secondo capitolo affronta lo studio della relazione

tra forme della residenza e costruzione della città e mostra come

l’architettura parta sempre dalla riflessione delle forme del passato viste

alla luce della realtà presente. Il terzo capitolo si concentra sulla cultura urbana del

settecento in particolare dell’illuminismo. Si analizza la città com’era e le varie proposte

avanzate dai teorici illuministi per risolvere i maggiori problemi presenti

nella realtà urbana dell’epoca.Si sottolinea in particolar modo il punto di

vista di Ledoux e il suo pensiero sulla costruzione della città. Infine nel quarto capitolo si studia il tema

dell’analogia e delle sue funzioni in architettura. Molto importanti sono l’analogia con la storia, con la

natura e con la tecnica; si osserva infine come tre grandi architetti del

movimento moderno le applicano al fine di costruire e creare tre diversi

linguaggi. |

||

|

|

||

|

CAPITOLI |

||

|

Capitolo 1 – REALTA’ E STORIA

DELL’ARCHITETTURA |

||

|

Si parte

dall' ipotesi che la progettazione sia un' ATTIVITA' CONOSCITIVA con determinate

regole e ci si chiede quale sia l' oggetto da conoscere nel progetto:

l'architettura stessa, l'universo logico delle sue FORME oppure la vita reale

degli uomini? La

risposta non è immediata: per fare il primo passo nell'elaborazione di un

progetto si deve definire l'IDEA fondamentale, nella quale si deve celare il

FINE ULTIMO dell'architettura. Tale IDEA

ARTISTICA è il risultato di un' intensa, precedente, attività conoscitiva

che ha come oggetti concreti sia la REALTA' ESTERNA(nei suoi nessi con

l'architettura) sia la REALTA' STORICA; tale attività è volta a definire il

fine di ogni architettura. Inoltre l'

IDEA ARTISTICA deve essere definita da una forte aspirazione alla

razionalità, la quale permette di evidenziare il rapporto che

l'architettura ha con la FORMA. Quindi

l'IDEA che si sta cercando si concretizzerà in una FORMA REALE che dovrà

rappresentare il superamento delle forme del passato. Tutto ciò

significa che l'ARCHITETTURA, concretizzandosi tramite una forma, è sempre

legata alla REALTA' e la realtà, essendo costituita da uomini, è

COLLETTIVITA'; ne consegue che l'ARCHITETTURA è COLLETTIVITA'. Il legame

che tiene salda l'architettura alla realtà è il “TEMA DI ARCHITETTURA”

determinato dalla stato di necessità e dalla riflessione sulla storia

della città. Naturalmente

questo tema, essendo il legame tra architettura e realtà, è prima di tutto elemento di costruzione

della città in cui vivono gli uomini, ma

ha anche, dentro di sé, una VOLONTA' COLLETTIVA che ha il compito di svelare

la sua stessa RAGIONE. L'architetto

deve perciò rendere evidente ciò che deve trasformare stando attento a non

cadere nel simbolismo e nel funzionalismo: l'obbiettivo è quello di far

riconoscere l'architettura, altrimenti il proprio scopo non è raggiunto! Per

riuscire in questo intento, come già detto, il TEMA DI ARCHITETTURA deve

avere una RAGIONE che deriva dagli aspetti più profondi della funzione;

quello su cui bisogna riflettere è la destinazione del proprio oggetto

architettonico, intesa come rapporto con la collettività e come

rappresentazione della vita che vi si svolge. Inoltre la

RAGIONE si definisce attraverso l'esperienza della sua costruzione storica;

ciò significa che non è mai fissa ed immutabile. Un buon

progettista quindi deve saper guardare l'architettura del passato, capire che

è prevalentemente costituita da forme che indicano le varie attività umane

che vi si svolgono ed infine deve essere in grado di trasformare tali forme

del passato adeguandole al presente, cercando di porre il proprio punto di

vista in un' “ottica collettiva”. “L'ARCHITETTURA

è CONOSCENZA e per farla avanzare essa si deve COSTRUIRE CONCRETAMENTE nella

STORIA liberandosi da tutto ciò che scinde la sua RAGIONE. Non è una

rappresentazione di un' ideologia ma VOLONTA' DI COSTRUZIONE REALE di un

Mondo diverso.” |

||

|

|

||

|

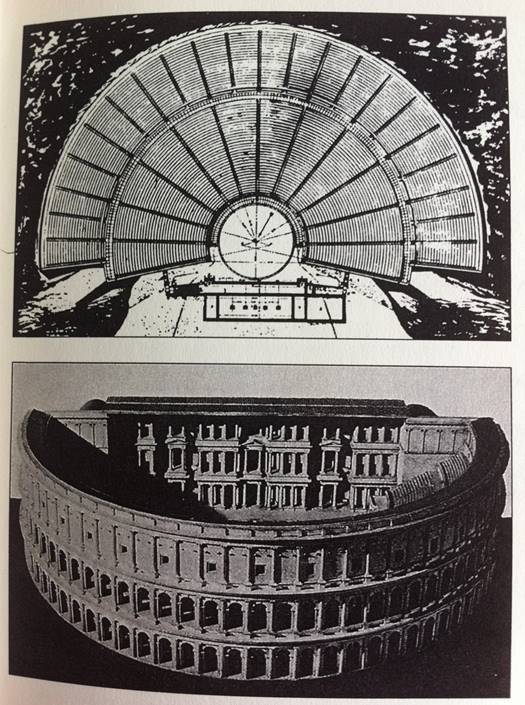

Teatro di Epidauro, pianta, IV

secolo a.C. Teatro di Marcello, modello, 13

a.C. |

||

|

|

||

|

Capitolo 2 – LE FORME DELL’ABITAZIONE |

||

|

“Voglio avere una casa che mi assomigli,

una casa che assomigli alla mia umanità, in bello.” E.N. Rogers In questo capitolo si studia la

relazione tra le forme della residenza e la costruzione della città. In particolare si cerca di studiare

le forme del passato per poi cercare di riadattarle in chiave moderna. Gli strumenti necessari ad

un’analisi di questo tipo sono: -conoscere la necessità storica in

cui la casa è stata costruita -l’ipotesi di liberarsi da questo

stato di necessità tramite forme più libere -essere coscienti del fatto che non

basta una sterile analisi funzionale -bisogna analizzare e criticare

guardando il rapporto tra le forme e l’idea generale di abitazione di una società,

dopo di che si può passare all’elaborazione teorica per riuscire ad

attribuire un’IDENTITA’ all’abitazione. Partendo dall’analisi della casa

antica dei Greci e dei Romani si capisce come il principio costruttivo

fondamentale della casa antica è definire un LUOGO; l’importante è il

rapporto della casa con quest’ultimo. Per definire come l’abitazione sia

stata gradualmente lo strumento che ha costituito le città si definiscono

successivamente tre periodi dell’organizzazione delle residenze in città: 1-

Periodo in cui prevale l’abitazione unifamiliare che forma la città per

isolati 2-

Periodo in cui si aggiunge, vicino agli isolati, la casa di affitto e

si definiscono le unità residenziali complesse. 3-

Dalle unità residenziali si cercano forme tipiche per costruire aree

residenziali. Partendo dal PUNTO 1- si analizzano i tipi della città preindustriale, come la

casa a blocco e a corte di cui si analizzano il carattere e la corrispondenza

del tipo con l’idea di casa. Per la CORTE si parte dalla “domus”

come prima forma di abitazione urbana, in seguito si vede la sua

trasformazione nel medioevo, nel quale si dà importanza non solo alla corte

interna, ma anche all’affaccio su strada , passando poi al suo ruolo nel

rinascimento fino ai tempi moderni. Nel rinascimento si capisce come la

corte si trasformi. Palladio non considera più la “ domus Romana”, ma la

trasforma dando importanza solo al cortile centrale tramite l’uso dell’ordine

gigante: la corte viene a coincidere con la casa stessa. Nella città moderna verrà ripreso

il tipo a corte con nuove forme e dimensioni per trovare le forme più adatte

all’abitazione di massa. Tramite questa analisi si vede come

“la corte” abbia avuto una continuità nella storia e abbia sempre contenuto

in sé il concetto di delimitazione di un LUOGO. Per il BLOCCO si fa capire come la

sua organizzazione si basi su un principio opposto a quello della corte: il

rapporto con la strada è predominante rispetto al rapporto con il suolo,

Anche in questo caso non ci si interessa delle origine del tipo, bensì si cercano i suoi caratteri propri nella

storia. Si cerca

di capire come i fattori esterni, come la forma del lotto o l’organizzazione

urbana abbiano condizionato la forma della casa. Successivamente

si osserva come l’aggregazione dei tipi appena citati formino gli ISOLATI,

ossia la più piccola parte di città delimitata da un tracciato viario.

Conseguentemente si analizzano i vari tipi di isolati della città

preindustriale che si possono definire “chiusi”: l’isolato a schiera,

l’isolato a blocco, l’isolato a corte. Passando

al PUNTO 2- e 3- si denota come,

dopo l’ XVIII secolo, si sviluppino diverse tendenze per la costruzione delle

varie aree residenziali e vengono riassunte in 4 punti: a) La tendenza a dare continuità all’esperienza di costruzione

delle aree residenziali per isolati. b) La tendenza a definire un rapporto

tra tipologia edilizia e morfologia urbana, ossia i vari tipi edilizi sono

elementi di costruzione della città. c) La tendenza a definire delle unità

residenziali complesse, ossia dentro a queste si riscontra la gerarchia degli

spazi liberi propri della città d) La tendenza ad avanzare delle

ipotesi alternative basate su un nuovo rapporto tra città e campagna. Sono

tendenze che vengono formulate in un arco di un secolo per rispondere alla

crescita improvvisa e caotica delle città europee e la sempre più presente

contraddizione tra campagna e città. Si passa

così ad analizzare le nuove tipologie delle case di affitto che sempre più si

affiancano alle case unifamiliari, sottolineando come le prime debbano andare

bene a tutti e non abbiano nessun carattere individuale. Per quanto

riguarda il problema dell’espansione indiscriminata del tessuto ottocentesco

e della continua differenziazione tra città e campagna viene presentata la

ricerca di Paul Wolf ; egli cerca le regole per la

costruzione dei luoghi dell’abitazione nella grande città secondo il

principio di rapporto con il suolo e con la natura. Wolf

è alla ricerca di principi ordinatori di una Grande città e pone la questione

“città-campagna” come prioritaria. Definisce inoltre un nuovo contesto

urbano, i “sobborghi”: luoghi in cui città e campagna si intersecano. Inoltre

critica le città ad alta densità per il loro rapporto con il suolo e la loro

mancata identità con le residenze; non risparmia neanche la città giardino

descrivendo come essa rinunci a definire i vari elementi urbani. Alla fine

del capitolo, si capisce che il

processo che scaturisce da tutte le analisi fatte(anche da alcune città europee),

è proprio dell’abitazione e della sua storia, ma anche dell’architettura e

della storia della città. La

costruzione della città deriva da un processo di continua ricerca delle forme

dell’abitazione le quali corrispondono a degli ideali costruiti per essa,

attraverso la liberazione dalle forme del passato. Le forme

devono diventare sempre più libere e consapevoli, anche se il movente

principale per il quale il progettista porterà avanti una ricerca

sull’abitazione sarà certamente la necessità di rispondere ai bisogni

materiali della società; bisogna però essere in grado di andare oltre anche

con l’immaginazione per cercare di definire sempre dei caratteri umani della

città. |

||

|

|

||

|

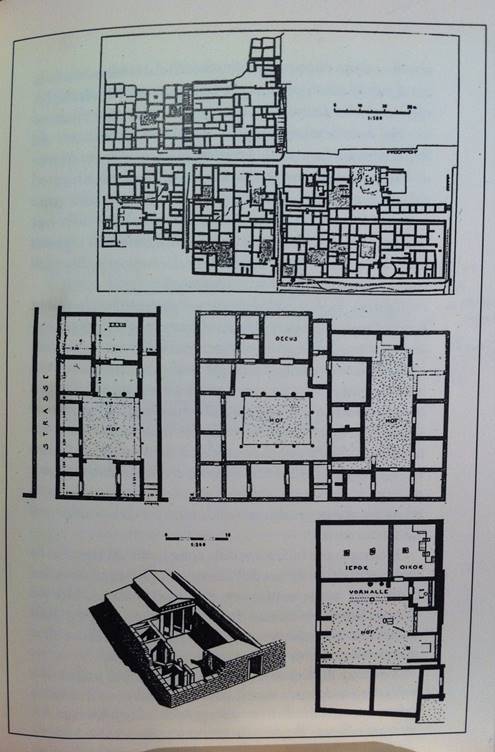

Priene, isolati a blocco e tipi edilizi del IV secolo a.C. |

||

|

|

||

|

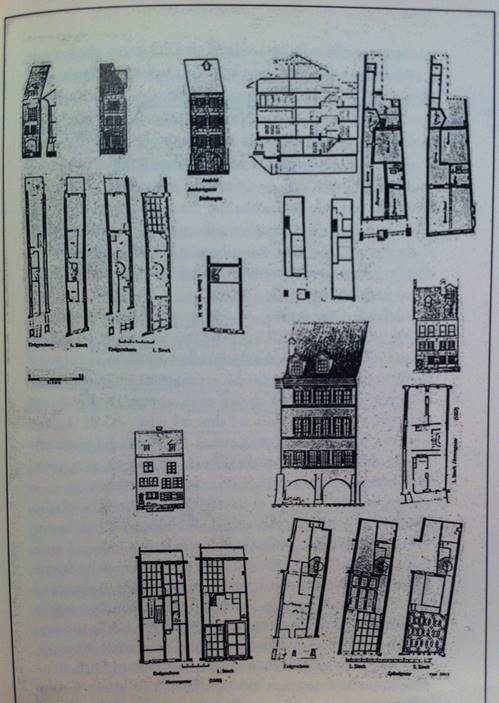

Berna, tipi edilizi a blocco in profondità |

||

|

|

||

|

Capitolo 3 – CITTA’ COME AVVENTURA DELLA CONOSCENZA Architettura e teoria

dell’architettura nella città dell’Illuminismo. |

||

|

“Tutto il resto del giorno, immergendomi nella foresta, vi cercavo e vi

scoprivo l’immagine dei primi tempi di cui tracciavo fieramente la storia, e

svelando le menzogne degli uomini, osavo denudare la natura” J.J.Rousseau. In questo capitolo si analizza la

città dell’illuminismo, in particolare il rapporto tra l’architettura della

città e le teorie della progettazione di questa. Si parte definendo la città come

“luogo della conoscenza”, ossia un

luogo dove, nella propria costruzione storica, si possono riconoscere le

rappresentazioni del destino degli

uomini, le forme assunte per quest’ultime e i loro rapporti nella città

stessa. Di conseguenza gli uomini,

percorrendo la città, possono e devono riconoscere i propri destini. Si passa ad esaminare prima di

tutto la realtà storica urbana alla fine del settecento, in particolare si fa

capire come sia difficile comprendere le analisi che gli illuministi potevano

aver condotto per arrivare ai propri progetti di trasformazione della città. Si passa così a ricostruire

storicamente la realtà urbana sottolineando le TRASFORMAZIONI DELLA CITTÀ;

prima di tutto l’importante passaggio tra economia mercantile ed economia

industriale e le derivate conseguenze, successivamente la separazione tra

lavoro e proprietà che porterà ancora di più ad una netta divisione tra città

e campagna. Successivamente si considerano I MODI INI CUI SI È FORMATA LA CITTÀ: la presenza di un’economia mercantile porta

alla formazione di una città europea

di piccole dimensioni, l’incombere del mercato coloniale

porta alla formazione di una grande città. Di conseguenza nascono le grandi

capitali europee, luoghi di amministrazione dello stato. In

seguito si riporta come la CITTA’ SIA

COSTITUITA da tre parti: 1- Il vecchio centro storico 2- Aree residenziali della borghesia 3- Larghe zone periferiche Supponendo

che gli illuministi avessero avuto di fronte la suddetta REALTA’ URBANA, si

studia il dibattito sulle problematiche di essa: 1- Una parte di essi presenta una volontà di controllo della città con

gli strumenti dell’urbanistica classica. 2- Una seconda parte vuole portare

avanti una politica di negazione del fenomeno urbano e arriva a proporre una

dispersione delle attività nel territorio. Lo

sviluppo della realtà urbana seguirà naturalmente una terza via poiché ne la

prima ne la seconda proposta erano attuabili, per due questioni: la città

cresceva troppo in fretta e non c’era abbastanza tecnologia per permettere un

decentramento della città. Nel cuore

del capitolo si espongono finalmente le varie proposte di costruzione della

città dell’illuminismo: LA CITTA’ COME FORESTA LA CITTA’ COME RAPPORTO DI ELEMENTI

DISTINTI LA CITTA’ DISPERSA NELLA NATURA LA CITTA’ COME FORESTA Si presenta la visione di Laugier. Egli propone di considerare la

città come foresta, nella quale le strade della prima sono i viali di

quest’ultima e devono essere tracciati

nello stesso modo. Bisognerebbe avere la stessa

bizzarria e lo stesso ordine che vengono usati per creare i parchi; più in

questi ci sono disegni incrociati, figure differenti, possibilità di scelta

di contrasti più essi sono di una bellezza stimolante e deliziosa. Perciò Laugier

esorta ad applicare le stesse idee e auspica che i disegni dei parchi servano

da piani delle città dell’illuminismo. LA CITTA’ COME RAPPORTO DI ELEMENTI DISTINTI Nella città dell’illuminismo, come

nella città antica, l’abitazione e gli edifici pubblici assumono un ruolo

distinto riferito al loro diverso carattere. A tal proposito si analizza il

progetto di Gwynn per la parte Ovest di Londra e si

nota come l’area della residenza non

coincide con la città, ma ne è solo una parte. Gli edifici pubblici, invece, hanno

un’altra logica di localizzazione, derivante dal fatto che la città impone

loro di assumere dimensioni considerevoli per fare emergere i loro caratteri

monumentali; sono talmente grandi che devono essere visibili dalla campagna,

considerata come parte della città attraversata dai tracciati che collegano

funzioni propriamente urbane. Ogni elemento della città è

costruito secondo la propria ragione. LA CITTA’ DISPERSA NELLA NATURA E’ una città che stabilisce con la

natura un rapporto molto forte , si conforma con essa. La volontà è quella di costruire

una città immersa in una foresta, costruita con case unifamiliari tutte identiche

tra loro, simili a capanne dinanzi al recinto del proprio giardino. Esponente di spicco di questa

teoria è Ledoux, la cui sfida è definire i

caratteri della casa al di fuori del contesto urbano. Egli vuole trovare una logica

attraverso cui ricostruire l’architettura, la sua idea è quella di percorrere

la città dando la possibilità di scoprire i luoghi dell’architettura come

luoghi significativi della conoscenza. Dalle varie ipotesi di città

illuminista se ne deduce che l’obiettivo principale degli architetti

illuministi è la definizione del carattere degli edifici e la ricerca del

modo più semplice per rappresentarlo. Molta importanza viene data inoltre

agli edifici pubblici che hanno la funzione di rappresentare il carattere

della città; essi sono occasione di trasformazione della città e ogni singolo

edificio pubblico deve avere in sé un tema ed una storia. L’ architettura serve quindi a

rappresentare il destino degli uomini, deve

portare qualsiasi costruzione alla perfezione, e per arrivare a questo,

bisogna riflettere sulla destinazione degli edifici e la definizione del loro

carattere. Per manifestare quest’ultimo

bisogna tener conto dei principi della natura e delle sue leggi: così facendo

gli uomini abiteranno un’architettura della natura. Si costruisce così, da questi

principi della natura, una seconda natura che ha origini da principi più

alti: quelli della ragione. Infine si passa a constatare il

rapporto che gli illuministi avevano con l’antichità, per far capire come

fosse importante la ricerca della propria identità nelle origini. |

||

|

|

||

|

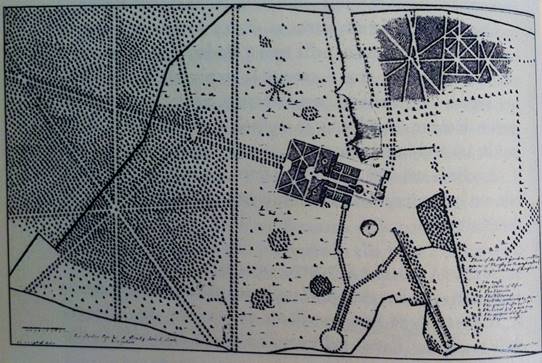

Colin Campbell, pianta di un parco

di Nottingham, 1715 (dal Vitruvius Brittannicus) |

||

|

|

||

|

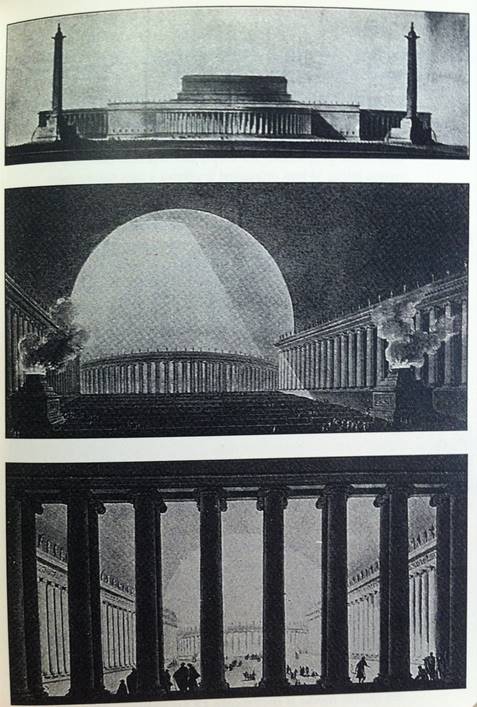

Etienne-Louis Boullèe, progetto del Museo, 1783 |

||

|

|

||

|

Capitolo 4 – NATURA, TECNICA,STORIA Le forme dell’analogia nel linguaggio architettonico |

||

|

“Per noi ciò che decide è la vita” Mies Van Der Rohe Argomento di questo capitolo è il

LINGUAGGIO ARCHITETTONICO definito come l’uso di elementi semplici

dell’architettura e il loro uso nella

costruzione. Ci si chiede se sia possibile

definire delle regole proprie di questo linguaggio per poi creare una teoria

della progettazione architettonica. Per rispondere, si distinguono il

significato di LINGUAGGIO e di TIPO: il primo è un sistema di

rappresentazione del senso degli edifici, il secondo è l’adeguamento di un

genere di edifici ad una destinazione. Se di tipi ne possono esistere tanti e

diversi , il LINGUAGGIO è unico. La costruzione di un LINGUAGGIO

corrisponde alla costruzione di uno stile, che può essere assimilato ad un

linguaggio condiviso. Inoltre il LINGUAGGIO viene

definito come un sistema formale che definisce il senso degli edifici e contiene un

generale punto di vista sull’architettura. Si passa successivamente a definire

l’analogia, ossia il principio di definizione dell’arte come imitazione dell’arte

stessa. I termini di riferimento che sempre

si sono utilizzati sono la natura e la storia: la prima, nei tempi moderni,

non è più perfezione, ma conoscenza di un ideale, la seconda è ricerca dentro

la tradizione. Di conseguenza si capisce come ogni

architettura si fondi su una doppia analogia: quella con la natura che evita

che le forme diventino delle pure convenzioni e quella con la storia che

fornisce i materiali base del progetto. L’analogia con la natura non sussiste

se non c’è anche quella con la storia, poiché la prima fornisce i motivi di

rinnovamento di un contesto formale che si fonda sulla tradizione presente

nella seconda. Successivamente si descrivono le

tre funzioni dell’analogia: sintetica, fondata sull’unità de sapere, evocativa , che stabilisce un rapporto

visivo con le forme classiche ed ipotetica, dedicata alla costruzione per la

collettività. Infine si passano ad analizzare le

FORME DELL’ANALOGIA NELL’ARCHITETTURA MODERNA. Si riportano gli esempi di tre

grandi architetti del movimento moderno: Loos, Le Corbusier e Mies Van Der Rohe, ognuno dei quali dà

molta importanza sia all’analogia con la natura, sia all’analogia con la

storia, ma anche a quella con la tecnica. Le Corbusier

spiega come l’analogia con la tecnica abbia un ruolo fondamentale nella

costruzione del linguaggio architettonico: “analogia con le forme tecniche”

significa “adesione al rapporto con la natura e con le sue leggi”. La sua aspirazione è quella di

diventare un architetto come un “costruttore di areoplani”, ossia costruire

l’architettura come queste grandi macchine che definiscono la loro forma sul

rapporto fra il loro scopo e le leggi della natura. Mies Van Der Rhoe adotta la medesima analogia , ma non si ferma alle

forme tecniche, cerca la traduzione di esse in forme architettoniche. Loos invece è più legato all’analogia

con la storia; infatti egli afferma che” stabilire un rapporto con essa

significa voler essere all’altezza dell’architettura dell’antichità”. Ecco

perché nei suoi edifici si trovano sempre citazioni delle forme storiche. Ciò

non significa che Loos è un architetto storicista,

anzi, la sua grandezza sta proprio nella sua modernità e nella capacità di

andare oltre le forme storiche dell’architettura. La conclusione del capitolo fa

capire che Le Corbusier, Mies

e Loos non hanno costruito uno stile, bensì hanno

dato forma a tre linguaggi diversi tra loro, poiché ognuno di loro ha scelto

un diverso rapporto con la storia, con la natura e con la tecnica. Le Corbusier

nonostante si sia accorto dell’importanza della tecnica ha fatto prevalere

l’analogia con la natura, Mies ha dato più

importanza all’analogia con la tecnica, mentre Loos

ha ritenuto fondamentale il rapporto con la storia. Quello che però gli accomuna è che

tutti e tre pongono il problema dello stile come esigenza unica

dell’architettura, anche dell’architettura moderna. Ogni progettista, oggi, è chiamato a

riprendere la propria ricerca da dove questi grandi architetti l’hanno

terminata. |

||

|

|

||

|

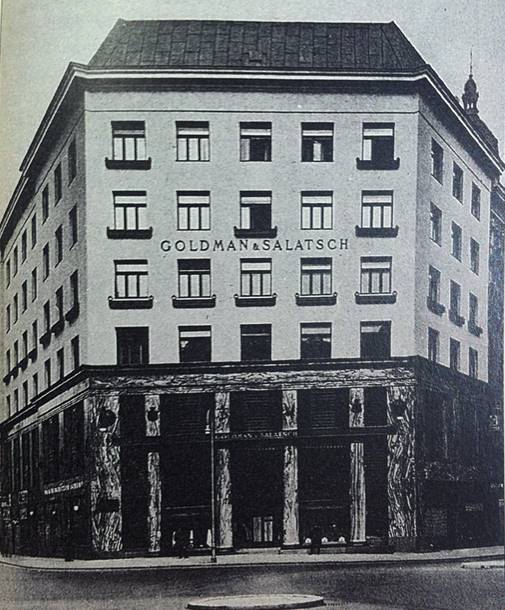

Adolf Loos, casa nella

Michealerplatz, 1909-1911 |

||

|

|

||

|

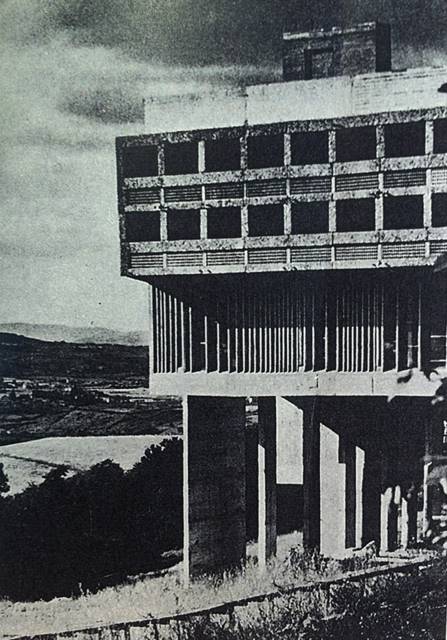

Le Corbusier,

La Tourette, 1959 |

||

|

|

||

|

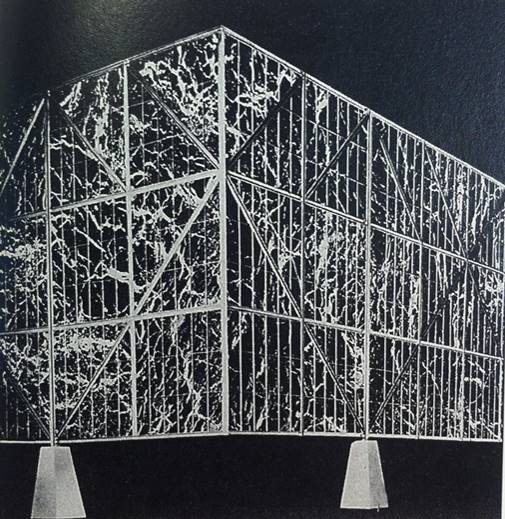

Loudwing

Mies Van Der Rohe, Convention Hall, foto del modello, 1953-1954. |

||

|

|

||

|

GLOSSARIO |

||

|

FORMA: ciò che costituisce la realtà, in particolare ciò di cui

è fatta l'architettura. |

||

|

TIPI

ARCHITETTONICI: ciò di cui è costituita

l'architettura, sono in particolare famiglie di forme che corrispondono a

determinate attività umane. |

||

|

COLLETTIVITA': ciò a cui deve mirare l'architettura. |

||

|

TEMA DI

ARCHITETTURA: legame diretto e concreto che

l'architettura ha con la realtà e con la collettività. |

||

|

LUOGO

DELL'ABITAZIONE: dove si abita, dove si “sta”, luogo in cui si vive la

propria vita quotidiana |

||

|

LINGUAGGIO: sistema di rappresentazione |

||

|

ANALOGIA:principio di definizione dell'arte come imitazione dell'arte stessa:

deve esistere una forma di riferimento intesa come forma esemplare. |

||

|

MIMESI: imitazione, primo livello del processo analogico. |

||