|

|

|

|

||

|

|

autore |

REM

KOOLHAAS |

|

titolo |

SINGAPORE

SONGLINES. Ritratto di una metropoli Potemkin … o

trent’anni di tabula rasa |

|

|

editore |

QUODLIBET |

|

|

luogo |

MACERATA |

|

|

anno |

2010 |

|

|

|

|

|

|

lingua |

ITALIANO |

|

|

|

|

|

|

Prima

edizione: Tratto da “S,M,L,XL”, 1995 |

||

|

|

||

|

|

Argomento e tematiche

affrontate |

|

|

“Singapore Songlines, Ritratto di una metropoli Potemkin …o trent’anni

di tabula rasa” tratta di

urbanistica e delle trasformazioni delle moderne città prendendo come esempio

la metropoli asiatica. Sono presenti considerazioni di carattere economico,

politico e sociale che determinano la nascita lo sviluppo e le prospettive di

una città che è diventata un modello del mondo capitalistico. |

||

|

|

||

|

Giudizio

Complessivo: 8.5 (scala 1-10) |

||

|

Scheda compilata da: Giovanni Pancotti |

||

|

Corso di Architettura e Composizione Architettonica 2 a.a.2012/2013 |

||

|

|

||

|

|

Autore |

|

|

Rem Koolhaas (1944) si forma come giornalista e sceneggiatore

in Olanda, studiando architettura dalla fine degli anni Settanta prima a

Londra all’Architectural Association School

e poi a New York dove frequenta l’Institute for

Architecture and Urban Studies. Nel 1975 fonda con

Elia e Zoe Zenghelis l’Office for Metropolitan Architecture (OMA). Nel 1995 da vita ad AMO

(Architecture Media Organization) laboratorio che si occupa più di idee a

carattere intellettuale che di costruzioni. Nel 2000 vince il Pritzker Prize. Progetti

recenti: Negozi Prada di New York e Los Angeles Sede della televisione cinese CCTV,

Pechino Dallas

Center for Performing Arts Scritti: Delirious New York S,M,L,XL Junkspace |

||

|

Remment Koolhass |

||

|

|

||

|

Contenuto |

||

|

Koolhaas racconta la storia di

Singapore a partire dal 1959, data dell’indipendenza dalla Gran Bretagna,

fino agli anni 2000 soffermandosi sulle scelte che hanno condizionato la

demolizione e la succesiva ricostruzione. “Praticamente tutta Singapore ha meno di trent’anni: la città

rappresenta la produzione ideologica degli ultimi tre decenni nella sua forma

pura, incontaminata da residui contestuali sopravvissuti. E’ guidata da un

regime che ha esculso l’accidente e la casualità; anche la sua natura è

completamente rifatta. E’ pura intenzione; se c’è caos è un caos ideato; se è brutta è una bruttezza progettata; se è assurda è di un’assurdità voluta. Singapore rappresenta un caso unico di ecologia del contemporaneo.” |

||

|

|

||

|

CAPITOLI |

||

|

Introduzione |

||

|

L’introduzione

descrive lo stato attuale di Singapore che è una metropoli occidentale

vittima di un processo di modernizzazione forzata. La città che è composta da

diverse etnie (in ordine: cinesi, malesi, indiani) è controllato da un

governo dittatoriale che sta cancellando ogni tipo di traccia storica per

lasciare spazio ad un complesso ipermoderno e super

controllato. Le libertà personali sono sospese a favore di uno sviluppo

crescente distaccandosi cosi dal modello occidentale per creare un caso

particolare e molto interessante nel dibattito internazionale. Le cause di

questo panorama urbanistico sono da cercarsi nell’emergenza demografica

riscontrata negli anni Sessanta che ha portato la necessità di costruire un

innumerevole volume di sostanza urbana. |

||

|

|

||

|

Lee Kuan Yew ideatore di Singapore |

||

|

|

||

|

Intermezzo |

||

|

L’intermezzo descrive la situazione nel 1959 quando, dopo

l’indipendenza, l’avvocato Lee stravince le elezioni e si trova un’isola

formata da un’enorme Chinatown circondata da paludi. Le condizioni di vita

sono precarie, l’economia è stagnante e l’aumento demografico inarrestabile. Queste condizioni rafforzano il programma di città-stato e

la sopravvivenza è diventata lo scopo di una politica votata allo sviluppo. Nel 1960 è istituito l’Housing

and Developement Board (Hdb)

che nel giro di sei anni costruisce prima Queenstown

(160000 abitanti) e poi Toa Payoh

(180000 abitanti) piazzando delle stecche a contorno di aree comuni che

tentano di assolvere i bisogni della vita come: centri commerciali, parchi

giochi e luoghi di culto. Nei venti anni successivi ci si accorgerà che il

pragmatismo e la spasmodica necessità di risolvere il problema demografico

non hanno permesso un’adeguata ricerca e progettazione ma solo una caotica

sperimentazione. |

||

|

|

||

|

Queenstown |

||

|

|

||

|

La missione

Onu |

||

|

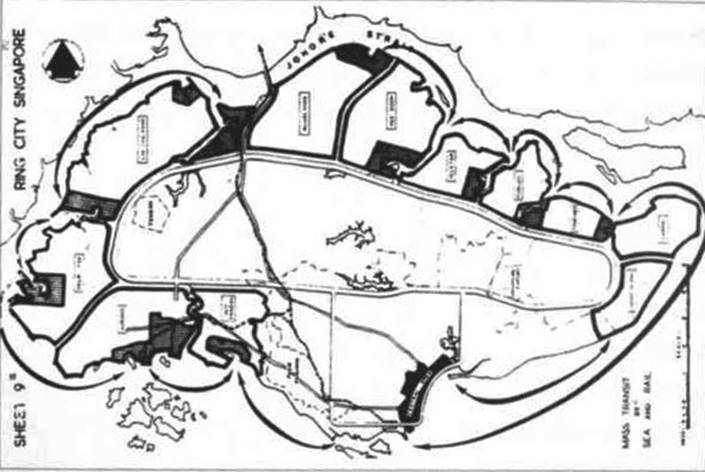

In questo capitolo Koolhaas

racconta l’evento che da legittimità alla megalomane operazione che il

governo di Singapore avrebbe attuato nei venti anni successivi. Nel 1963 l’Onu invia tre esperti l’americano Charles Abrams, il giapponese Susumu

Kobe e il tedesco Otto Koenigsberger per stilare un

rapporto: “Crescita e rinnovamento urbano a Singapore” e per consigliare la

giusta strategia di urbanizzazione. I punti fondamentali di questo processo

devono essere la conservazione, la riabilitazione e la ricostruzione, quindi

il primo passo è di trovare sul territorio i punti di pregio e quelli deboli

per poterli rinforzare. Viene anche specificato che è un intervento di

modernizzazione e che quindi essendo in rapida crescita, soprattutto

demografica, si avrà bisogno di nuove abitazioni e di nuovi interventi, circa

cinque quartieri nuovi per ogni quartiere distrutto. La missione ha come esito non tanto un piano regolatore,

considerato troppo rigido, ma un manifesto formato da tre parti: concetto

guida, programma d’azione, mappa d’azione. A questo è associata una volontà

di coinvolgere l’iniziativa privata e dopo aver compreso che l’isola di

Singapore e la città sono un’unica entità urbana optano come modello

insediativo quello olandese della “città ad anello”. ”Vent’anni attorno ad

una rattrappita riserva centrale l’intera isola è trasformata in New town”. |

||

|

|

||

|

Rapporto

Onu proiezione della citta ad anello sull’isola di Singapore. |

||

|

|

||

|

Tabula rasa |

||

|

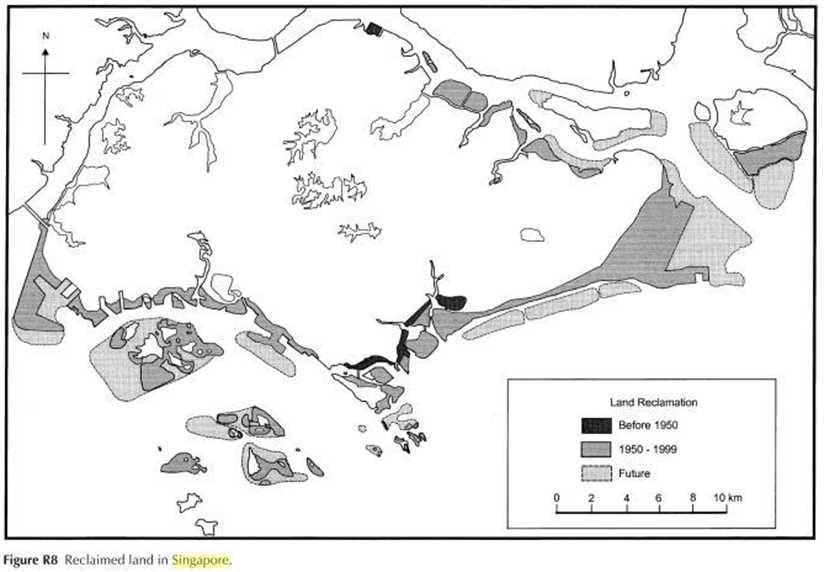

La tabula rasa

secondo l’autore è il metodo scelto dalla repubblica di Singapore per ricostruire

la città. L’estrema povertà spinge il governo a utilizzare le poche

risorse che hanno a disposizione: il suolo. Inizia quindi una catena di

espropri (1200 in venti anni) e di mobilitazione di famiglie (270000 circa un

terzo della popolazione). La superficie dell’isola è aumentata del 25% in

trentacinque anni sbancando le colline e addirittura vengono comperate delle

isole dall’Indonesia che sono trapiantate sulle coste. Vengono ridistribuiti anche gli abitanti che vanno a

vivere in una delle venti New town che circondano

il centro. Nel 1989 87% della popolazione vive in alloggi del Hdb per un totale di 2,3 milioni di persone. In questo periodo dove il fare ha sottomesso il pensare

gli intellettuali asiatici riflettono sul problema urbanistico e rinnegano

la tabula rasa modernista. Fumihiko Maki scriverà che il rimuovere il distruggere e

il rimpiazzare in modo meccanicistico è il peggior modo per creare mescolanza

cosmopolita, mentre a Singapore adottano questo programma disutopico senza sosta. Il progetto

diventa manifesto delle capacità dello stato che nonostante sia uno dei

massimi esempi di capitalismo riesce a prendersi cura di tutta la sua

popolazione e Koolhaas stesso lascia in sospeso le

motivazioni della riuscita di questo piano che in Europa ha molte volte

fallito. Mentalità asiatica o maggiore autoritarismo? |

||

|

|

||

|

Territori

rubati al mare |

||

|

|

||

|

Lavagna Barthina |

||

|

L’autore paragona Singapore al lavoro di Roland Barthes che disvela dei sistemi apparentemente

imperscrutabili. Definisce cosi la metropoli asiatica come una lavagna barthiana sulla quale si possano sperimentare gli effetti

della politica sul territorio (impero

della semantica). Un altro confronto è fatto poi con la cucina e

Singapore risulta essere un insieme di culture totalmente isolate tra di loro

(a differenza del crogiuolo americano) ma manipolate nell’identità da un

ambiente totalmente nuovo. Anche i sistemi educativi e quello dei divieti

sono segni di una politica forte che ha lobotomizzato una modernità priva di

ambizioni artistiche, incontrollabili e sovversive. |

||

|

|

||

|

Singapore is a “fine” city |

||

|

|

||

|

Contesto architettonico |

||

|

In questo capitolo è descritto il contesto architettonico

degli anni Sessanta durante lo sviluppo di Singapore. Il movimento più

interessante secondo l’autore è quello giapponese con a capo Maki: i metabolisti. Con investigation in collective forms mina alla base la rigidezza schematica del

modernismo sostenendo che la società moderna è caratterizzata: da una grande

eterogeneità, da una crescente rapidità di comunicazione e di espansione

della struttura sociale e dal progresso tecnologico. Da quest’analisi Maki

estrapola: ”La forma collettiva” e ne analizza in particolare la forma a

gruppi poiché questi elementi sono in grado di creare un’infinità di fattori

comuni formali e funzionali. Lo spazio fondamentale è quello pubblico di

mediazione che come un’agopuntura rivitalizzerebbe i centri delle città

attraverso la progettazione di corridoi urbani e stanze urbane. Il lavoro di Maki è anche interessato allo shopping in

quanto, nella cultura asiatica, non assume quel significato puramente

consumistico ma essenza della vita urbana al pari dell’agorà. |

||

|

|

||

|

Collective form: compositiva,

megastruttura, gruppo |

||

|

|

||

|

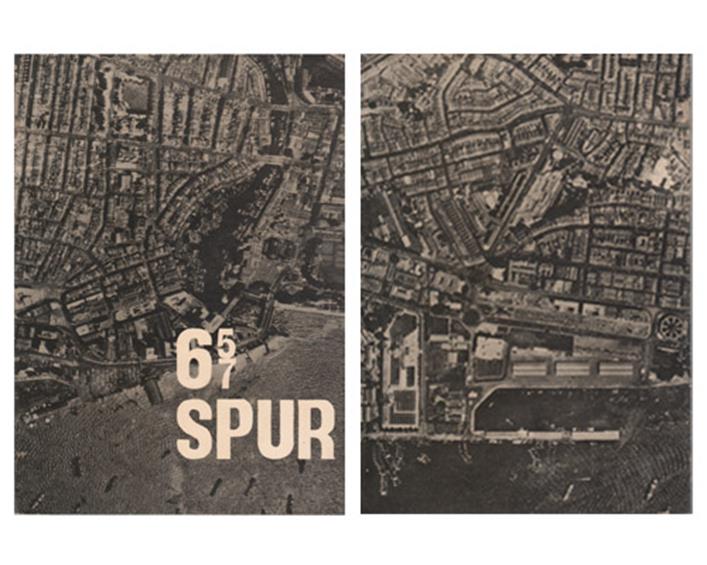

Lo Spur |

||

|

Il Singapore

Planning and Urban Research Group è la risposta

dell’intellighenzia dell’architettura di Singapore alla politica urbanistica

adottata dal governo. Fondato nel 1965 da William Lim

e Tay Kheng Soon comprendeva una ventina di membri e altrettanti

partecipanti occasionali. Esso cercava di dar voce alla popolazione e

proponeva una partecipazione all’iniziativa statale, proponeva una pausa di

riflessione dopo la febbrile costruzione delle prime New Town e cercava di

instaurare un dibattito critico aperto al grande pubblico. Essi vennero

lasciati ai margini e mai coinvolti nell’esperienza di rinnovazione in quanto

le forti tematiche sostenute dallo Spur come

Storia, Contesto e Comunità vennero sempre viste come sottigliezze atte a

rallentare il processo di modernizzazione. Su alcuni punti come la grande

densità e la necessità di sviluppare gli edifici in altezza erano comuni con

il regime ma Lee in persona decise in varie occasioni di prendersi gioco del

gruppo di pensatori. S’instaura cosi un paradosso: il gruppo più progressista

spingeva per l’arretratezza e la riflessione mentre doveva assistere

impotente al successo di una sregolata crescita. |

||

|

|

||

|

Prima publicazione dello SPUR |

||

|

|

||

|

Gli effetti dello Spur |

||

|

Il capitolo riassume brevemente i fatti e pone l’accento

su come per una volta il governo sia riuscito ad affrontare e a risolvere un

problema in discordia con gli architetti e come la Tabula rasa sia diventata una sorta di parco giochi per i

governanti e addirittura con il senno di poi un’opera di avanguardia metabolista. |

||

|

|

||

|

Il metabolismo sulla Beach

Road |

||

|

Siamo nel 1967 e il problema abitativo è stato

parzialmente risolto quindi lo stato decide di mettere all’asta alcuni lotti

per non soffocare l’iniziativa privata su due strade: la Golden mile di beach road e la Eu Tong

Sen Street dove sorgono in pochissimo tempo una decina di opere

all’avanguardia. Il People’s park complex racchiude in una stecca e in un podio la versione

condensata di una downtown cinese e

i concetti di “corridoio urbano” e “città a stanze” teorizzati da Maki. Il

complesso più avanzato è il Woh hup:

sedici piani a gradonate che racchiude 370 negozi 500 posti auto e uffici.

Questo è il primo esempio di Megastruttura asiatica essa scopre le proprie

strutture al clima tropicale che legate alla cultura orientale si fonde in un

esempio pienamente funzionante di questa tipologia di edificio molte volte

scartata in occidente. |

||

|

|

||

|

Woh hup complex |

||

|

|

||

|

Dopo-sbornia prometeico:

il prossimo giro |

||

|

Questo capito spiega come singapore

si sta muovendo negli ultimi anni dopo la febbre metabolista

e sta cercando di trovare una sua identità, anche se lo spettro della tabula rasa rende il tutto fermo ma

dal futuro incerto per cui rende impossibile l’Architettura. Dopo

l’urbanizzazione disperata Singapore si sta trasformando in un immenso centro

commerciale/parco divertimenti perseguendo una politica di “isolanità” più spiagge e più resort

. Si è deciso anche di recuperare la natura utilizzando lo stesso meccanismo

della tabula rasa e cosi ricreando

una natura Potemkin dove il solo clima tropicale

rimane autentico che come effetto ha un decadimento accelerato. L’ironia

finale sta nella frase “dopo i sampietrini, la spiaggia” |

||

|

|

||

|

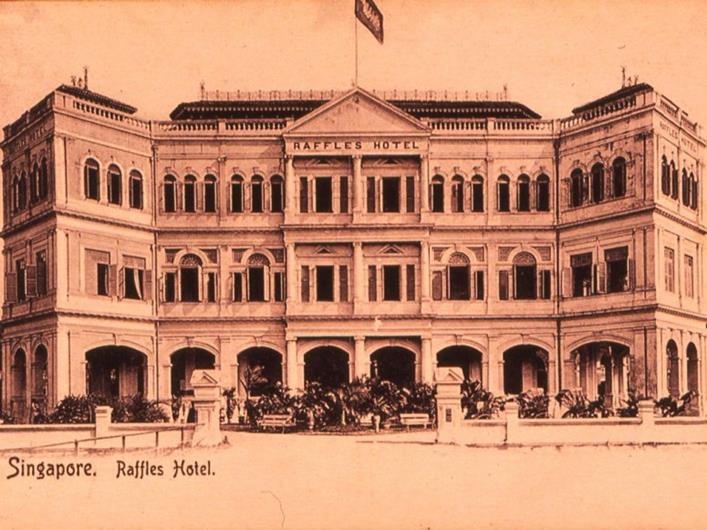

Raffles hotel la storia coloniale di Singapore |

||

|

|

||

|

Proscritto: metastasi |

||

|

La condizione ancora rurale della Cina collegata alla

migrazione di miliardi di persone verso le città e la conseguente massa

urbana ancora da costruire rendono l’isola di Singapore un modello per la

modernizzazione cinese. Si prevede la nascita di nuove metropoli sul

continente che hanno come unica tipologia il grattacielo. |

||

|

|

||

|

Note |

||

|

Songlines: il termine deriva dall’omonimo libro di Bruce Chatwin dove sostiene che il

continente australiano sia attraversato da percorsi lungo cui il cammino del

popolo aborigeno si è sedimentato in canti iniziatrici |

||

|

Potemkin Village: termine giornalistico inglese che sta ad indicare edifici

o parti di città costruiti a fini propagandistici |

||