|

|

Argomento e

tematiche affrontate

|

|

|

In questo libro Steven Holl passa all'analisi della città,

della macroscala che si contrappone alla microscala della casa. Il libro

illustra come alla macroscala non basti più creare spazi soltanto attraverso

la luce, i materiali e i dettagli come avviene alla microscala della casa;

gli obiettivi sono diversi, più ampi: entrano in gioco anche la percezione ed

i sensi. Si deve pensare a costruzioni ibride, in cui le funzioni si

sovrappongono; si deve pensare a nuovi tipi di spazio pubblico; si deve

ridefinire la forma dei grandi edifici in modo da offrire un nuovo tipo di

esperienza degli spazi pubblici. In un'ottica di un'architettura integrata,

cioè di fusione tra paesaggio, urbanistica e architettura, la grande scala

urbana inizia quindi a trasformarsi attraverso la microscala. Per raggiungere

questo obiettivo diventa indispensabile ed inevitabile lavorare con il

dubbio, inteso come atteggiamento mentale aperto che rende possibile

riunificare le riflessioni sul luogo e sulla cultura. L'urbanista deve

lavorare quindi con il potere esperienziale delle città, che non può essere

razionalizzato, ma deve essere studiato soggettivamente. In quest'ottica

quindi si parla di urbanismi e non di un'unica teoria urbanistica.

|

|

|

|

|

|

Giudizio Complessivo: 9 (scala 1-10)

|

|

|

Scheda compilata da: Laura Gaetani

|

|

|

Corso di Architettura e

Composizione Architettonica 2 a.a.2012/2013

|

|

|

|

|

|

|

Autore

|

|

|

Steven Holl, classe 1947, è un'architetto statunitense nato a

Bremerton, Washington. Laureato all'Università di Washington, ha proseguito

gli studi di architettura a Roma, dove ha fatto la tesi di dottorato su Carlo

Scarpa, e alla Architectural Association di Londra. Nel 1967 ha costituito il

suo primo studio a New York. Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti ed i

suoi lavori sono stati anche esposti al MoMA di New

York.

Tra i progetti più significativi si possono citare Kiasma ad

Helsinki (1998), l'Higgins Center a New York (1997/2005), Linked Hybrid a

Beijing (2003/09), Simmons Hall al MIT di Cambidge in Massachusetts (2003),

il Knut Center in Norvegia (2009).

Steven Hall affianca all'attività progettuale la stesura di

molti libri tra i quali "Parallax" in cui esprime il suo approccio

all'architettura, e "House" in cui analizza la microscala della

casa e di cui "Urbanisms" può essere visto come un completamento.Attualmente è docente di architettura alla

Columbia University.

|

|

|

Steven Holl

|

|

|

|

|

|

Contenuto

|

|

|

Il libro,

diviso in due parti, tratta la macroscala urbana. Nella prima parte del libro

vengono definiti i principi che secondo Steven Holl vanno seguiti per

raggiungere l'obbiettivo di architettura intesa come fenomeno esperienziale,

che di conseguenza, essendo le esperienze un fenomeno soggettivo, portano

alla nascita di molteplici teorie urbanistiche. Nella seconda parte espone

suoi progetti, realizzati e non, che tratano la grande scala urbana.

|

|

|

|

|

|

PARTE 1

|

|

|

In

questa prima parte del libro, Steven Holl esprime quello che secondo lui è l'atteggiamento

teorico e pratico da seguire, attraverso l'individuazione di undici punti

fondamentali. Questi principi sono quelli da applicare nella progettazione

della grande scala urbana, di quella che lui chiama la

"Macroscala", per ottenere una serie di esperienze urbane

soggettive che portano l'urbanistica al di là della visione prettamente

razionalista ed oggettiva. Ciò che deve cambiare è quindi la percezione che

si ha di uno spazio.

Più

sotto, nella parte del glossario, sono riportati gli undici punti con la

relativa spiegazione.

|

|

|

|

|

|

PARTE 2

|

|

|

Nella seconda parte del libro, invece, illustra progetti e

realizzazioni da lui fatti in varie parti del mondo e che riguardano la macroscala

urbana. In questa parte del libro i progetti vengono organizzati

geograficamente.

|

|

|

|

|

|

- NEW YORK

|

|

|

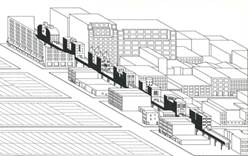

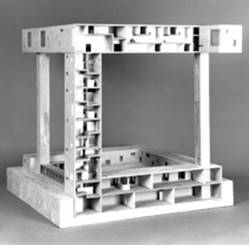

1) Gymnasium Bridge (South Bronx, New York 1977) : pensato

come una serie di ponti che si sormontano, è un chiaro esempio di edificio ibrido

in cui vengono condensate le attività della vita sociale, le attività

ricreative ed il lavoro. 1) Gymnasium Bridge (South Bronx, New York 1977) : pensato

come una serie di ponti che si sormontano, è un chiaro esempio di edificio ibrido

in cui vengono condensate le attività della vita sociale, le attività

ricreative ed il lavoro.

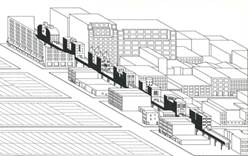

2)

Bridge of Houses (New York City, New York 1979) : pensato

come riuso di un tratto di collegamento ferroviario sopraelevato, questo

complesso di natura residenziale mira a garantire la coesistenza di diverse

realtà socio economiche. Infatti le nuove abitazioni, allineate con il fronte

strada, sono sviluppate secondo diverse tipologie. Alternati alle case ci

sono una serie di cortili che permettono di avere il 50% dello spazio

all'aperto. 2)

Bridge of Houses (New York City, New York 1979) : pensato

come riuso di un tratto di collegamento ferroviario sopraelevato, questo

complesso di natura residenziale mira a garantire la coesistenza di diverse

realtà socio economiche. Infatti le nuove abitazioni, allineate con il fronte

strada, sono sviluppate secondo diverse tipologie. Alternati alle case ci

sono una serie di cortili che permettono di avere il 50% dello spazio

all'aperto.

3) Parallax Towers (New York City, New York 1989) : questo

progetto per Manhattan, prevede che lo scalo ferroviario sulla

Settantaduesima sia trasformato in un parco pubblico che si estende fino

al fiume Hudson. Sul fiume si stagliano grattacieli ultrasottili, costruzioni

ibride polifunzionali collegate tra loro da un sistema di trasporto

orizzontale, che consentono di sfruttare in un nuovo modo lo spazio urbano

sull'acqua. Inoltre, è previsto uno stadio-anfiteatro galleggiante che

controbilancia le torri ultrasottili. 3) Parallax Towers (New York City, New York 1989) : questo

progetto per Manhattan, prevede che lo scalo ferroviario sulla

Settantaduesima sia trasformato in un parco pubblico che si estende fino

al fiume Hudson. Sul fiume si stagliano grattacieli ultrasottili, costruzioni

ibride polifunzionali collegate tra loro da un sistema di trasporto

orizzontale, che consentono di sfruttare in un nuovo modo lo spazio urbano

sull'acqua. Inoltre, è previsto uno stadio-anfiteatro galleggiante che

controbilancia le torri ultrasottili.

4) Storefront for

Art & Architecture (New York City, New York 1993): situata

all'incrocio tra tre quartieri di New York, questa galleria presenta una

facciata importante in quanto è una facciata non-parete in grado di svanire.

Questo è possibile per il fatto che è costituita da pannelli di calcestruzzo

e giornali riciclati che, quando vengono aperti, permettono allo spazio

interno della galleria di espandersi al marciapiede esterno. 4) Storefront for

Art & Architecture (New York City, New York 1993): situata

all'incrocio tra tre quartieri di New York, questa galleria presenta una

facciata importante in quanto è una facciata non-parete in grado di svanire.

Questo è possibile per il fatto che è costituita da pannelli di calcestruzzo

e giornali riciclati che, quando vengono aperti, permettono allo spazio

interno della galleria di espandersi al marciapiede esterno.

5) Pratt Institute Higgins Hall Insertion

(Brooklyn, New York 1997-2005) : concepita come un inserto tra due

edifici storici i cui livelli dei piani non sono allineati, sfrutta la

dissonanza che i loro prolungamenti vengono a creare. La facciata in vetro

translucido, è invece in vetro trasparente nella zona di dissonanza centrale,

che è in linea con i collegamenti verticali interni. 5) Pratt Institute Higgins Hall Insertion

(Brooklyn, New York 1997-2005) : concepita come un inserto tra due

edifici storici i cui livelli dei piani non sono allineati, sfrutta la

dissonanza che i loro prolungamenti vengono a creare. La facciata in vetro

translucido, è invece in vetro trasparente nella zona di dissonanza centrale,

che è in linea con i collegamenti verticali interni.

6)

World Trade Center, Schema 1 e 3 (New York City,

New York 2002) : la prima proposta prevede uno spazio monumentale

fluttuante sul fiume le cui pareti sono animate dai raggi del sole attraverso

alcuni tagli. Una strada risale, girando su se stessa, il sito; su di essa

sono collocate diverse funzioni, quali gallerie, cinema, caffetterie,

albergo. 6)

World Trade Center, Schema 1 e 3 (New York City,

New York 2002) : la prima proposta prevede uno spazio monumentale

fluttuante sul fiume le cui pareti sono animate dai raggi del sole attraverso

alcuni tagli. Una strada risale, girando su se stessa, il sito; su di essa

sono collocate diverse funzioni, quali gallerie, cinema, caffetterie,

albergo.

La proposta numero 3 invece propone cinque torri collegate da

corpi orizzontali che, come delle "dita" si intrecciano tra loro e

con la città. Gli edifici sono edifici ibridi.

7) Highline Hybrid Tower (New York City, New York 2004) :

immaginata come il terminal dell'Highline, questa

torre porta verso l'alto l'orizzontalità dell'Highline.

L'obiettivo è quello di creare un grattacielo che, oltre ad ospitare più

funzioni urbane differenti, sia il più ecologico possibile. 7) Highline Hybrid Tower (New York City, New York 2004) :

immaginata come il terminal dell'Highline, questa

torre porta verso l'alto l'orizzontalità dell'Highline.

L'obiettivo è quello di creare un grattacielo che, oltre ad ospitare più

funzioni urbane differenti, sia il più ecologico possibile.

8) Hudson Yards (New York City, New

York 2007) : il

progetto prevede un 'parco sospeso su ponte' che prevede uno spazio poroso e

ad uso misto che, oltre a garantire l'alta densità, massimizza lo spazio

pubblico, soddisfacendo la richiesta di verde pubblico. 8) Hudson Yards (New York City, New

York 2007) : il

progetto prevede un 'parco sospeso su ponte' che prevede uno spazio poroso e

ad uso misto che, oltre a garantire l'alta densità, massimizza lo spazio

pubblico, soddisfacendo la richiesta di verde pubblico.

|

|

|

|

|

|

- USA

|

|

|

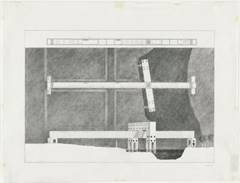

1) Erie

Canal Edge (Rochester, New York 1989) : il

progetto lavora sulla sezione trasversale, ridefinendo la forma del canale e

rinforzando il margine della città. Oltre alle 'case sul canale' sono

previsti un edificio per il lavoro e una serie di attrezzature sociali e

culturali. 1) Erie

Canal Edge (Rochester, New York 1989) : il

progetto lavora sulla sezione trasversale, ridefinendo la forma del canale e

rinforzando il margine della città. Oltre alle 'case sul canale' sono

previsti un edificio per il lavoro e una serie di attrezzature sociali e

culturali.

2) Stitch Plan (Cleveland, Ohio 1989) : questo

progetto prevede cinque X disposte lungo il confine interno di Cleveland.

Ogni zona a X è a destinazione mista; infatti è divisa in una porzione

'urbana' ed una porzione 'rurale'. 2) Stitch Plan (Cleveland, Ohio 1989) : questo

progetto prevede cinque X disposte lungo il confine interno di Cleveland.

Ogni zona a X è a destinazione mista; infatti è divisa in una porzione

'urbana' ed una porzione 'rurale'.

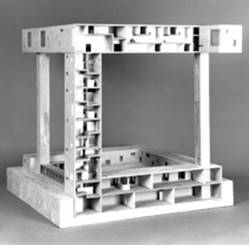

3) Spatial Retaining Bars (Phoenix,

Arizona 1989) : serie di "barre di contenimento spaziale" che

delineano il confine tra la città e l'inizio del deserto. Presentano spazi

residenziali, nei "bracci sospesi", spazi di lavoro e spazi

culturali collettivi. Gli edifici funzionano come delle "travi

cave" portanti. 3) Spatial Retaining Bars (Phoenix,

Arizona 1989) : serie di "barre di contenimento spaziale" che

delineano il confine tra la città e l'inizio del deserto. Presentano spazi

residenziali, nei "bracci sospesi", spazi di lavoro e spazi

culturali collettivi. Gli edifici funzionano come delle "travi

cave" portanti.

4) Spiroid Sectors (Dallas-Fort

Worth, Texas 1989) : degli 'elementi conduttori' continui avvolti su se stessi

creano una gerarchia di spazi pubblici eterogenei, collegati da percorsi

pubblici la cui quota è variabile. Si crea, in questo modo,

un'interconnessione degli spazi interni ai settori. Gli 'elementi conduttori'

comprendono macroprogrammi eterogenei. I microprogrammi delle funzioni

domestiche sono collocati in strutture più piccole adiacenti, in cui spirali

più piccole definiscono i cortili residenziali. 4) Spiroid Sectors (Dallas-Fort

Worth, Texas 1989) : degli 'elementi conduttori' continui avvolti su se stessi

creano una gerarchia di spazi pubblici eterogenei, collegati da percorsi

pubblici la cui quota è variabile. Si crea, in questo modo,

un'interconnessione degli spazi interni ai settori. Gli 'elementi conduttori'

comprendono macroprogrammi eterogenei. I microprogrammi delle funzioni

domestiche sono collocati in strutture più piccole adiacenti, in cui spirali

più piccole definiscono i cortili residenziali.

5) Chapel of St.

Ignatius (Seattle, Washington 1994-1997) : situata

nel campus della Seattle University, questa cappella è composta da "sette

bottiglie di luce in una scatola di pietra". I volumi di luce quindi

diventano dei "fari", che di notte si riflettono nella vasca

d'acqua presente nel sagrato della cappella, enfatizzando la geometria dello

spazio. 5) Chapel of St.

Ignatius (Seattle, Washington 1994-1997) : situata

nel campus della Seattle University, questa cappella è composta da "sette

bottiglie di luce in una scatola di pietra". I volumi di luce quindi

diventano dei "fari", che di notte si riflettono nella vasca

d'acqua presente nel sagrato della cappella, enfatizzando la geometria dello

spazio.

6)

UCSF Mission Bay (San

Francisco, California 1996) : programma per un concorso, propone un

progetto poroso in cui all'interno di sette quadrilateri si crea uno spazio

aperto e interconnesso che ospita i luoghi pubblici di interazione. Gli

edifici sono studiati come variazioni di due tipologie base: gli spazi

principali del campus definiti da masse stereometriche, e i padiglioni

pubblici più leggeri e dinamici. Queste due tipologie di edifici

interagiscono tra loro creando un'unità flessibile. 6)

UCSF Mission Bay (San

Francisco, California 1996) : programma per un concorso, propone un

progetto poroso in cui all'interno di sette quadrilateri si crea uno spazio

aperto e interconnesso che ospita i luoghi pubblici di interazione. Gli

edifici sono studiati come variazioni di due tipologie base: gli spazi

principali del campus definiti da masse stereometriche, e i padiglioni

pubblici più leggeri e dinamici. Queste due tipologie di edifici

interagiscono tra loro creando un'unità flessibile.

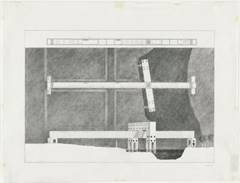

7) MIT Master Plan (Cambridge, Massachusetts

1999)

: questa striscia di suolo viene pensata come una 'membrana porosa',

costituita da quattro edifici distinti. Ciascuno di questi quattro edifici

presenterà un diverso tipo di permeabilità, un diverso tipo di porosità; si

avrà la porosità verticale, la porosità orizzontale, la porosità trasversale

e la porosità integrale. Ogn edificio, che agisce da elemento di raccordo con

la città, gioca con la consistenza, la trasparenza e la luce. Gli spazi

comuni vengono progettati per riunire le persone e stimolare l'interazione. 7) MIT Master Plan (Cambridge, Massachusetts

1999)

: questa striscia di suolo viene pensata come una 'membrana porosa',

costituita da quattro edifici distinti. Ciascuno di questi quattro edifici

presenterà un diverso tipo di permeabilità, un diverso tipo di porosità; si

avrà la porosità verticale, la porosità orizzontale, la porosità trasversale

e la porosità integrale. Ogn edificio, che agisce da elemento di raccordo con

la città, gioca con la consistenza, la trasparenza e la luce. Gli spazi

comuni vengono progettati per riunire le persone e stimolare l'interazione.

8)

The Nelson-Atkins Museum

of Art (Kansas City, Missouri 1999-2007) : questo

progetto, vincitore di un concorso per l'ampliamento del museo, mira alla

sintesi tra architettura, urbanistica e paesaggio. In quest'ottica è concepito

non come un oggetto architettonico, ma come un suolo che si dispiega.

L'obiettivo è infatti dare forma allo spazio interno in relazione alla

costruzione del suolo e non in relazione alla costruzione dell'edificio.

Inoltre l'edificio diventa una lanterna che gioca con la luce: di giorno

filtra la luce esterna trasmettendola alle gallerie interne; di notte invece

prende vita risplendendo all'esterno. 8)

The Nelson-Atkins Museum

of Art (Kansas City, Missouri 1999-2007) : questo

progetto, vincitore di un concorso per l'ampliamento del museo, mira alla

sintesi tra architettura, urbanistica e paesaggio. In quest'ottica è concepito

non come un oggetto architettonico, ma come un suolo che si dispiega.

L'obiettivo è infatti dare forma allo spazio interno in relazione alla

costruzione del suolo e non in relazione alla costruzione dell'edificio.

Inoltre l'edificio diventa una lanterna che gioca con la luce: di giorno

filtra la luce esterna trasmettendola alle gallerie interne; di notte invece

prende vita risplendendo all'esterno.

9) School of Art & Art History (Iowa City, Iowa 1999-2006) : questo

edificio ibrido, che occupa il lago Quarry, adotta

un linguaggio scultoreo con la sua scomposizione di piani. In questo campus

poroso i lati frastagliati vanno a definire nuovi spazi, nuovi percorsi e

collegamenti. La molteplicità dei punti di accesso consente al campus di

entrare nell'edificio. Inoltre, i margini indeterminati e frastagliati

dell'edificio, consentono di catturare la luce solare o riflessa dalla neve. 9) School of Art & Art History (Iowa City, Iowa 1999-2006) : questo

edificio ibrido, che occupa il lago Quarry, adotta

un linguaggio scultoreo con la sua scomposizione di piani. In questo campus

poroso i lati frastagliati vanno a definire nuovi spazi, nuovi percorsi e

collegamenti. La molteplicità dei punti di accesso consente al campus di

entrare nell'edificio. Inoltre, i margini indeterminati e frastagliati

dell'edificio, consentono di catturare la luce solare o riflessa dalla neve.

|

|

|

|

|

|

- CINA

|

|

|

1) Green Urban Laboratory

(Nanning, Cina 2002) : questo progetto, per un concorso, propone una città lineare

che si svolge su se stessa in una pianta a forma di 8. All'interno di questa

forma vi sono due parchi, uno per le attività ricreative e sportive, l'altro

per le attività culturali e la meditazione. la città è costituita dalla

microscala delle residenze porose, e da sette "edifici montagna"

ibridi. 1) Green Urban Laboratory

(Nanning, Cina 2002) : questo progetto, per un concorso, propone una città lineare

che si svolge su se stessa in una pianta a forma di 8. All'interno di questa

forma vi sono due parchi, uno per le attività ricreative e sportive, l'altro

per le attività culturali e la meditazione. la città è costituita dalla

microscala delle residenze porose, e da sette "edifici montagna"

ibridi.

2) Museum of Art & Architecture (Nanjing, Cina

2002-2009) : museo che lavora con i mutevoli punti di vista, con le

stratificazioni spaziali che caratterizzano l'antica pittura cinese. Infatti

si presenta come un campo di spazi in prospettiva parallela, con giardini

recinti da pareti nere di cemento. Un tortuoso percorso parte dal piano terra

e si trasforma in una figura sospesa. 2) Museum of Art & Architecture (Nanjing, Cina

2002-2009) : museo che lavora con i mutevoli punti di vista, con le

stratificazioni spaziali che caratterizzano l'antica pittura cinese. Infatti

si presenta come un campo di spazi in prospettiva parallela, con giardini

recinti da pareti nere di cemento. Un tortuoso percorso parte dal piano terra

e si trasforma in una figura sospesa.

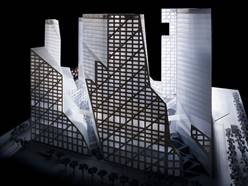

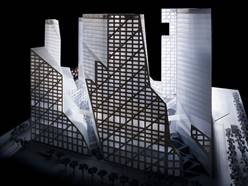

3) Linked Hybrid (Beijing, Cina 2003-2009) : questo

progetto si propone come un nuovo spazio urbano pubblico poroso accessibile

su ogni lato. Come una "città nella città" è vivibile intorno,

sopra e attraverso i diversi livelli dello spazio. Il progetto comprende

diversi programmi funzionali: commerciale, residenziale, educativo,

ricreativo. Sono presenti numerosi passaggi accessibili al piano terra.

Un'altra serie di passaggi è costituita da ponti sospesi multifunzionali che

mettono in relazione le otto torri residenziali e la torre dell'albergo,

creando una continuità spaziale incrociata. 3) Linked Hybrid (Beijing, Cina 2003-2009) : questo

progetto si propone come un nuovo spazio urbano pubblico poroso accessibile

su ogni lato. Come una "città nella città" è vivibile intorno,

sopra e attraverso i diversi livelli dello spazio. Il progetto comprende

diversi programmi funzionali: commerciale, residenziale, educativo,

ricreativo. Sono presenti numerosi passaggi accessibili al piano terra.

Un'altra serie di passaggi è costituita da ponti sospesi multifunzionali che

mettono in relazione le otto torri residenziali e la torre dell'albergo,

creando una continuità spaziale incrociata.

4)

Xi'an New Town (Xi'an, Cina 2005) : l'idea di base proposta è quella di una

città a griglia, le cui dimensioni sono tutte relative alle misure umane ed

ogni distanza deve essere percorribile a piedi. Ogni quadrante è un quartiere

autosufficiente e presenta un tessuto residenziale poroso in cui vengono

"ritagliati" i parchi. Al centro della città, oltre ai servizi

pubblici, ci sono delle torri polifunzionali. 4)

Xi'an New Town (Xi'an, Cina 2005) : l'idea di base proposta è quella di una

città a griglia, le cui dimensioni sono tutte relative alle misure umane ed

ogni distanza deve essere percorribile a piedi. Ogni quadrante è un quartiere

autosufficiente e presenta un tessuto residenziale poroso in cui vengono

"ritagliati" i parchi. Al centro della città, oltre ai servizi

pubblici, ci sono delle torri polifunzionali.

5) Horizontal Skyscraper / Vanke Center

(Shenzhen, Cina 2006-2009) : progetto vincitore per un concorso che propone un edificio ibrido

sospeso su un giardino pubblico tropicale. In questo modo si ottiene la

superficie a verde più estesa possibile, che permette di creare un microclima

ideale che consente all'edificio di seguire principi di sostenibilità. 5) Horizontal Skyscraper / Vanke Center

(Shenzhen, Cina 2006-2009) : progetto vincitore per un concorso che propone un edificio ibrido

sospeso su un giardino pubblico tropicale. In questo modo si ottiene la

superficie a verde più estesa possibile, che permette di creare un microclima

ideale che consente all'edificio di seguire principi di sostenibilità.

6) Sliced Porosity Block (Chengdu, Cina

2007-2012) : progetto che prevede un edificio ibrido con

destinazioni d'uso differenti, una sorta di "pezzo gigante di una

metropoli" la cui geometria è studiata in modo da garantire al tessuto

urbano circostante il soleggiamento minimo richiesto. Incorniciato dal blocco

vi è un grande spazio pubblico: una terrazza urbana. 6) Sliced Porosity Block (Chengdu, Cina

2007-2012) : progetto che prevede un edificio ibrido con

destinazioni d'uso differenti, una sorta di "pezzo gigante di una

metropoli" la cui geometria è studiata in modo da garantire al tessuto

urbano circostante il soleggiamento minimo richiesto. Incorniciato dal blocco

vi è un grande spazio pubblico: una terrazza urbana.

7) Ningbo Fine Grain

(Ningbo, China 2008) : proposta per Ningbo, la "città

sull'acqua", basata su cinque strategie: l'urbanizzazione ecologica;

l'integrazione delle funzioni; la morfologia a grana fine (griglia); i

fenomeni di riflessione nell'acqua del canale; un'architettura dei parchi e

della cultura. 7) Ningbo Fine Grain

(Ningbo, China 2008) : proposta per Ningbo, la "città

sull'acqua", basata su cinque strategie: l'urbanizzazione ecologica;

l'integrazione delle funzioni; la morfologia a grana fine (griglia); i

fenomeni di riflessione nell'acqua del canale; un'architettura dei parchi e

della cultura.

|

|

|

|

|

|

- COREA DEL

SUD e GIAPPONE

|

|

|

1) World Design Park Complex (Seoul, Corea

del Sud 2007) : proposto per un concorso, questo progetto poroso è svilupato

secondo il concetto di "trama" a orditura tridimensionale. Le strategie

a cui si riferisce questa morfologia sono quattro: usare la stessa matrice a

trama anche per il parco verticale; stabilire una relazione con l'antica

morfologia intrecciata del quartiere; sottolineare il ruolo del vicino

distretto della moda e del tessile; fondere paesaggio, urbanistica e

architettura. 1) World Design Park Complex (Seoul, Corea

del Sud 2007) : proposto per un concorso, questo progetto poroso è svilupato

secondo il concetto di "trama" a orditura tridimensionale. Le strategie

a cui si riferisce questa morfologia sono quattro: usare la stessa matrice a

trama anche per il parco verticale; stabilire una relazione con l'antica

morfologia intrecciata del quartiere; sottolineare il ruolo del vicino

distretto della moda e del tessile; fondere paesaggio, urbanistica e

architettura.

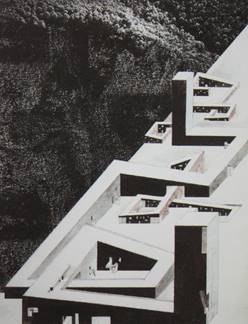

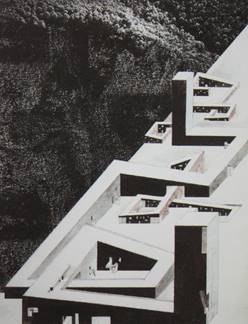

2) Void Space / Hinged Space (Fukuoka, Giappone 1989-1991)

: appare come una parte di città che tenta di dare forma allo spazio invece

che porsi come un oggetto architettonico. Il mezzo per passare dall'urbano al

privato è lo "spazio a cerniera", adattamento del tradizionale

spazio multiuso. 2) Void Space / Hinged Space (Fukuoka, Giappone 1989-1991)

: appare come una parte di città che tenta di dare forma allo spazio invece

che porsi come un oggetto architettonico. Il mezzo per passare dall'urbano al

privato è lo "spazio a cerniera", adattamento del tradizionale

spazio multiuso.

3) Makuhari Bay New Town (Chiba, Giappone 1992-1996)

: la proposta è quella di un'interrelazione tra due tipi distinti: edifici

silenziosi pesanti, che ospitano lo spazio urbano ed i passaggi, e strutture

attive leggere, che valorizzano la piccola scala. 3) Makuhari Bay New Town (Chiba, Giappone 1992-1996)

: la proposta è quella di un'interrelazione tra due tipi distinti: edifici

silenziosi pesanti, che ospitano lo spazio urbano ed i passaggi, e strutture

attive leggere, che valorizzano la piccola scala.

|

|

|

|

|

|

- PAESI BASSI e FINLANDIA

|

|

|

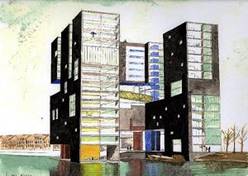

1) Manifold Hybrid (Amsterdam,

Paesi Bassi 1994) : blocco di residenze situato su una banchina portuale, fa

parte di un progetto urbano più ampio che prevede tre superblocchi in un

tessuto di case basse con giardino. Questo edificio è pensato come un pezzo

di città con molteplici funzioni. Inoltre la sezione gioca con una geometria

interconnessa che conferisce un'unica dimensione agli spazi interni. 1) Manifold Hybrid (Amsterdam,

Paesi Bassi 1994) : blocco di residenze situato su una banchina portuale, fa

parte di un progetto urbano più ampio che prevede tre superblocchi in un

tessuto di case basse con giardino. Questo edificio è pensato come un pezzo

di città con molteplici funzioni. Inoltre la sezione gioca con una geometria

interconnessa che conferisce un'unica dimensione agli spazi interni.

2) Sarphatistraat Offices

(Amsterdam, Paesi Bassi 1996-2000) : nuovo padiglione pensato per una

ristrutturazione, questo edificio "spugna" che si affaccia sul

canale è un'architettura porosa. Inoltre, la luce ed i fenomeni ottici creano

uno "spazio cromatico" che si svela in modo particolarmente intenso

di notte, quando la luce intrappolata rimbalza tra gli strati dell'edificio

generando un volume di colore che si riflette nel canale. 2) Sarphatistraat Offices

(Amsterdam, Paesi Bassi 1996-2000) : nuovo padiglione pensato per una

ristrutturazione, questo edificio "spugna" che si affaccia sul

canale è un'architettura porosa. Inoltre, la luce ed i fenomeni ottici creano

uno "spazio cromatico" che si svela in modo particolarmente intenso

di notte, quando la luce intrappolata rimbalza tra gli strati dell'edificio

generando un volume di colore che si riflette nel canale.

3) Toolenburg - Zuid (Amsterdam, Paesi Bassi 2002) :

vincitore di un concorso, questo progetto è basato su tre principi di

pianificazione: il 20% acqua, la sezione ascendente che consente il

soleggiamento di tutte le aree, e sei diversi tipi di case che corrispondono

ad una diversità di programmi. Gli obiettivi perseguiti sono: (1) il

collegamento virtuale con la propria abitazione attraverso spazio e tempo;

(2) l'abitare combinatorio e incrociato che esalta una comunità dinamica e

vitale, risultante dai diversi assetti famigliari contemporanei; (3)

l'integrazione vita-lavoro-tempo libero; (4) l'indipendenza dall'automobile;

(5) l'ecologia. 3) Toolenburg - Zuid (Amsterdam, Paesi Bassi 2002) :

vincitore di un concorso, questo progetto è basato su tre principi di

pianificazione: il 20% acqua, la sezione ascendente che consente il

soleggiamento di tutte le aree, e sei diversi tipi di case che corrispondono

ad una diversità di programmi. Gli obiettivi perseguiti sono: (1) il

collegamento virtuale con la propria abitazione attraverso spazio e tempo;

(2) l'abitare combinatorio e incrociato che esalta una comunità dinamica e

vitale, risultante dai diversi assetti famigliari contemporanei; (3)

l'integrazione vita-lavoro-tempo libero; (4) l'indipendenza dall'automobile;

(5) l'ecologia.

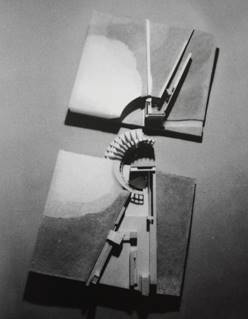

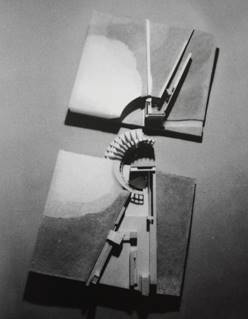

4) Kiasma (Helsinki, Finlandia 1992-1998) : questo museo

dalla spazialità dinamica, si intreccia con la città a sud e con il paesaggio

a nord. Lo specchio d'acqua, estensione di Töölö Bay, si intreccerà e passerà

attraverso l'edificio; inoltre metterà in risalto la luce

"orizzontale" tipica delle latitudini nordiche. L'interno si

rivolge verso il paesaggio in una specie di sintesi, un kiasma, tra edificio

e paesaggio. 4) Kiasma (Helsinki, Finlandia 1992-1998) : questo museo

dalla spazialità dinamica, si intreccia con la città a sud e con il paesaggio

a nord. Lo specchio d'acqua, estensione di Töölö Bay, si intreccerà e passerà

attraverso l'edificio; inoltre metterà in risalto la luce

"orizzontale" tipica delle latitudini nordiche. L'interno si

rivolge verso il paesaggio in una specie di sintesi, un kiasma, tra edificio

e paesaggio.

5) Meander

(Helsinki, Finlandia 2006) : progetto che cerca di stabilire

una relazione con l'orizzonte del mare; prevede un edificio, la cui forma

assomiglia ad una nota musicale, e giardini e sapzi liberi all'interno dell'isolato

che danno maggior respiro all'edifico ed assicurano il soleggiamento e la

vista panoramica ai 49 nuovi appartamenti. 5) Meander

(Helsinki, Finlandia 2006) : progetto che cerca di stabilire

una relazione con l'orizzonte del mare; prevede un edificio, la cui forma

assomiglia ad una nota musicale, e giardini e sapzi liberi all'interno dell'isolato

che danno maggior respiro all'edifico ed assicurano il soleggiamento e la

vista panoramica ai 49 nuovi appartamenti.

|

|

|

|

|

|

- ITALIA e

FRANCIA

|

|

|

1)

Porta - Vittoria (Milano, Italia 1986) : contro l'espansione centripeta che caratterizza

la città di Milano, con il centro denso e la periferia diffusa, viene

proposta un'inversione: verso il centro leggero e a grana fine; pesante e

volumetrico verso la periferia. Questo progetto di porzione di città in cui

si ha intersezione dei diversi programmi funzionali, è un esempio per

determinare l'immagine della città stessa nel paesaggio. 1)

Porta - Vittoria (Milano, Italia 1986) : contro l'espansione centripeta che caratterizza

la città di Milano, con il centro denso e la periferia diffusa, viene

proposta un'inversione: verso il centro leggero e a grana fine; pesante e

volumetrico verso la periferia. Questo progetto di porzione di città in cui

si ha intersezione dei diversi programmi funzionali, è un esempio per

determinare l'immagine della città stessa nel paesaggio.

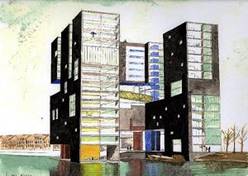

2) Lombardia Regional Government

Center (Milano, Italia 2004) : il progetto prevede di liberare lo spazio al piano terra per creare

una nuova Piazza Civica pubblica. Gli uffici sono quindi previsti nelle

torri, dalle quali possono godere di un'ottima vista che abbraccia anche le

Alpi. L'edificio è anche pensato per prendere vita di notte: le superfici

riflettenti irradiano infatti la luce del sole assorbita durante il giorno da

cellule fotovoltaiche. 2) Lombardia Regional Government

Center (Milano, Italia 2004) : il progetto prevede di liberare lo spazio al piano terra per creare

una nuova Piazza Civica pubblica. Gli uffici sono quindi previsti nelle

torri, dalle quali possono godere di un'ottima vista che abbraccia anche le

Alpi. L'edificio è anche pensato per prendere vita di notte: le superfici

riflettenti irradiano infatti la luce del sole assorbita durante il giorno da

cellule fotovoltaiche.

3) Les Halles (Parigi, Francia 1979) : progetto che

racconta la storia del sito, dando forma a un grande spazio urbano. La nuova

piazza è delimitata da portici di vetro sabbiato; le case sono addossate

posteriormente ai portici e affacciano sulla città. Questo luogo, pensato

come ricco di attività, prende vita anche di notte grazie ai portici di vetro

che risplendono. 3) Les Halles (Parigi, Francia 1979) : progetto che

racconta la storia del sito, dando forma a un grande spazio urbano. La nuova

piazza è delimitata da portici di vetro sabbiato; le case sono addossate

posteriormente ai portici e affacciano sulla città. Questo luogo, pensato

come ricco di attività, prende vita anche di notte grazie ai portici di vetro

che risplendono.

4) Île Seguin (Parigi, Francia

2001) : proposta per la trasformazione dell'area delle industrie Renault,

questo progetto immagina gran parte dell'isola a nord-est come una libera

università globale, dalla forma "incernierata e rovesciata" con un

largo parco e giardini. A sud invece è prevista la Fondazione Pinault,

composta da semplici gallerie rettangolari di proporzioni variabili che sono

riunite intorno a 5 spazi vuoti "scolpiti" che creano una vasta

sequenza spaziale. 4) Île Seguin (Parigi, Francia

2001) : proposta per la trasformazione dell'area delle industrie Renault,

questo progetto immagina gran parte dell'isola a nord-est come una libera

università globale, dalla forma "incernierata e rovesciata" con un

largo parco e giardini. A sud invece è prevista la Fondazione Pinault,

composta da semplici gallerie rettangolari di proporzioni variabili che sono

riunite intorno a 5 spazi vuoti "scolpiti" che creano una vasta

sequenza spaziale.

|

|

|

|

|

|

- LIBANO e

TURCHIA

|

|

|

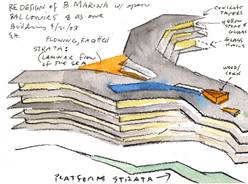

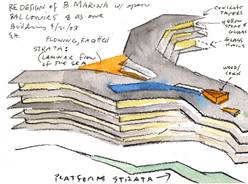

1) Beirut Marina

and Town Quay (Beirut, Libano 2002-2010) : questo edificio

è pensato come sovrapposizione di strati e livelli simili a vettori che si

biforcano. Gli spazi sono stratificati per successivi livelli orizzontali.

Inoltre l'edificio residenziale si biforca a formare una "Y" per

consentire l'estensione della superficie esterna con vista panoramica. 1) Beirut Marina

and Town Quay (Beirut, Libano 2002-2010) : questo edificio

è pensato come sovrapposizione di strati e livelli simili a vettori che si

biforcano. Gli spazi sono stratificati per successivi livelli orizzontali.

Inoltre l'edificio residenziale si biforca a formare una "Y" per

consentire l'estensione della superficie esterna con vista panoramica.

2) Akbuk Peninsula Dense Pack (Akbuk, Turchia 2006-2010) : il progetto

prevede una nuova riserva ecologica costituita da piccoli frammenti di città

che diventano isole in un territorio protetto con vegetazione naturale. Tre

"isole" compatte a griglia sono localizzate strategicamente. Le

varie tipologie di edifici creano diverse relazioni con il suolo: sotto il suolo le spa e le case

urbane; nel suolo le ville

con patio e piscina; sopra il

suolo gli appartamenti con cortile.

|

|

|

|

|

GLOSSARIO

|

|

|

1: Geo - Spazialità – Lavorare

alla macroscala urbana porta a rapportarsi non solo con la realtà

metropolitana del presente, ma anche con il passato e la storia di un luogo. Questi

aspetti storici e culturali, pur cambiando ed evolvendosi nel tempo,

interessano migliaia di anni, ed è importante conoscerli perchè ogni

intervento architettonico, ogni intervento urbano, si mette in rapporto con

il paesaggio naturale circostante. In quest'ottica quindi "oggi non esiste un luogo al mondo che

non sia oggetto dell'azione intensiva dell'uomo".

|

|

|

2: Fenomeni Esperienziali –La città è allo stesso tempo esperienza soggettiva e

realtà oggettiva. La progettazione urbana dovrebbe basarsi su una sintesi di

questi due aspetti ponendo la sua attenzione non solo sulla dimensione

oggettiva e pratica, ma anche su quella soggettiva delle esperienze urbane. "Un punto di vista razionale o

statico, non è di certo sufficiente quando si opera su una realtà molto

complessa". Diventa quindi necessario creare nuove relazioni

che permettano alle esperienze urbane di intrecciarsi in una nuova percezione

spaziale.

|

|

|

|

|

|

"Dopo una pioggia rinfrescante, le strade di Roma assumono

una magia particolare attraverso i riflessi."

|

|

|

3: Spazialità della Notte – La spazialità notturna è un nuovo tipo di spazialità, che

viene a definirsi nel momento in cui la massa si trasforma in luce.

|

|

|

|

|

|

"L'impressione

giocosa del gran numero di luci nella città, altera la nostra percezione

dell'aspetto e della forma dello spazio urbano notturno".

|

|

|

4: Porosità Urbana – Ottenibile

attraverso 'sequenze spaziali' e non più attraverso oggetti isolati, la

porosità urbana è il compenetrarsi di azioni, edifici e funzioni. In questo

modo viene data una nuova vitalità alle città. Il Beijing Linked Hybrid

è un chiaro esempio di porosità spaziale.

|

|

|

5: Città / Sezione – La

sezione urbana è uno strumento di pianificazione urbana che supera il solo utilizzo

della planimetria, in quanto permette di osservare gli interventi attraverso

una successione di vedute. Andare oltre il planivolumetrico vuol dire quindi

scoprire nuove esperienze spaziali, della luce e della percezione, nuove

dimensioni del vivere urbano che aumentano in modo potenziale attraverso lo

studio delle sezioni.

|

|

|

6: Visioni Parziali – Tenere

in considerazione i diversi punti di vista, le "visioni parziali",

permette di concepire e pianificare gli spazi attraverso i principi

percettivi. Una singola veduta non è completa ed è statica. Invece, la

dinamicità di una serie di prospettive permette di descrivere in modo più

completo un oggetto definendone anche le interrelazioni spaziali urbane con

ciò che gli sta intorno.

|

|

|

7:

Spazio Psicologico – Attraverso l'interazione simultanea

tra i vari aspetti dell'architettura quali topografia, materia e luce, è

possibile manifestare l'anima di un luogo. Lo spazio psicologico è cioè

quella nuova dimensione dell'architettura che mira a far percepire la propria

energia spaziale attraverso l'effetto imprevisto che ci sucita

eccitazione,libertà o gioia.

|

|

|

8: Il Flusso e l'Effimero – Il flusso di materiali, prodotti e informazioni e la

grande flessibilità della vita nelle metropoli sono ciò che caratterizza la

moderna popolazione iper-dinamica. L'architettura, per poter dimostrare le

proprie capacità di adattamento ai flussi ed ai cambiamenti delle metropoli,

deve essere duratura perchè solo in questo modo è possibile parlare di

obiettivi più alti rispetto a quelli che si potrebbero avere con costruzioni

effimere e spazi usa e getta.

|

|

|

9: Qualità versus Banalizzazione – La cresita urbana incontrollata ha prodotto

banalizzazione priva di qualità architettoniche. Lo scopo del progettista

deve essere quello di realizzare costruzioni di qualità esemplare, cioè

costruzioni che siano in grado di trasformare e modellare la vita urbana

attraverso le esperienze spaziali. Esempio significativo di edificio di

qualità è il 'Copan Building',

progetto di Oscar Niemeyer a San Paolo, che ha il potere di contagiare le

persone e riempirle di orgoglio.

|

|

|

10:

Capacità Negativa – La capacità negativa consiste nel

trovarsi nell'incertezza, nel dubbio e, nonostante questo, essere in grado di

agire. Per far questo, si deve osservare un luogo e studiarlo dalle diverse

angolazioni, fino al punto di percepire come intuitivo il fatto di creare.

Lavorare con il dubbio diventa quindi una forma di ottimismo.

|

|

|

11: Fusione – La fusione è quella

tra paesaggio, urbanistica ed architettura. Questa integrazione si deve

trasmettere ad ogni aspetto, in modo che possa essere pensato integralmente.

Si deve arrivare a pensare alle texture, al colore, alla traslucidità, alla

trasparenza ed alla riflessione dei materiali. Questa interconnessione,

questa sintesi è in grado di portare a nuovi tipi di esperienza spaziale.

|

|