|

|

|

|

||

|

|

autore |

PETER

EISENMAN |

|

titolo |

GIUSEPPE

TERRAGNI:TRASFORMAZIONI, SCOMPOSIZIONI, CRITICHE |

|

|

editore |

QUODLIBET |

|

|

luogo |

MACERATA |

|

|

anno |

2004 |

|

|

|

|

|

|

lingua |

ITALIANO |

|

|

|

|

|

|

Prima

edizione: italiana,2004 |

||

|

|

||

|

|

Argomento e tematiche

affrontate |

|

|

‘’E’ un’indagine documentata e approfondita di due capolavori dell’architetto

razionalista italiano Giuseppe Terragni, la Casa del Fascio (1933-36) e la

Casa Giuliani Frigerio (1939-40), entrambe a Como. Questa ricerca ad ampio

raggio si avvale di quella che Eisenman chiama una lettura critica e testuale

dei due edifici. Egli cerca di ampliare la definizione di “formale” andando

oltre il punto di vista strettamente estetico e compositivo, per includervi

prima il concettuale e poi il testuale, e aprendo così la possibilità di

leggere un’architettura come un “testo critico”.’’ |

||

|

|

||

|

Giudizio

Complessivo: 9 (scala 1-10) |

||

|

Scheda compilata da: Rolla Federico |

||

|

Corso di Architettura e Composizione Architettonica 2 a.a.2012/2013 |

||

|

|

||

|

|

Autore |

|

|

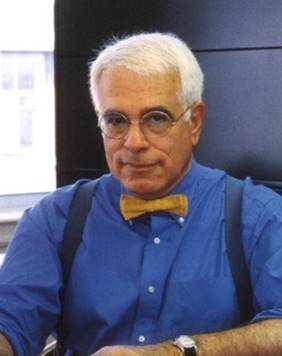

Peter Eisenman (Newark, 11 agosto

1932) è un architetto

statunitense. La carriera

accademica di Eisenman comprende l'insegnamento alle università di

Cambridge, Princeton, Yale e l'Ohio State. Ad Harvard è stato l'Arthur Rotch Professor of Architecture dal 1982 al 1985 e

l'Eliot Noyes Visiting

Design Critic nel 1993. Ha inoltre insegnato

all'ETH di Zurigo e allo IUAV di Venezia. Ha conseguito un bachelor in Architettura alla Cornell University, un master in Architettura alla Columbia University,

un Master of Arts e un Ph.D.

all'Università di Cambridge. Eisenman dapprima divenne noto come membro dei New

York Five, cinque architetti (Eisenman, Charles Gwathmey,

John Hejduk,

Richard

Meier, e Michael Graves) i cui

lavori apparirono a un'esposizione del MoMA

nel 1967. Eisenman ricevette un certo numero di

borse di studio dalla Graham Foundation per il lavoro svolto in quel periodo.

Le opere dei cinque, al tempo, furono considerate una reinterpretazione delle

idee di Le Corbusier. In seguito

le strade si divisero, ed Eisenman iniziò ad

avvicinarsi al movimento decostruttivista. Le sue teorie sull'architettura

inseguono l'emancipazione e l'autonomia della disciplina, e il suo lavoro

rappresenta il tentativo costante di liberare la forma da tutti i

significati. Ha sempre avuto una forte relazione culturale con gli

intellettuali europei, come l'inglese Colin Rowe e lo storico italiano Manfredo

Tafuri. Gli studi del filosofo Jacques

Derrida sono un'influenza basilare nella sua

architettura. Opere: · Wexner Center for the Arts, Ohio

State University, Columbus, Ohio, 1989 · Il giardino dei passi perduti, Museo di Castelvecchio, Verona, 2004 · Memoriale per gli ebrei

assassinati d'Europa, Berlino, 2005 · University of Phoenix Stadium, Glendale,

Arizona, 2006 |

||

|

Peter Eisenman |

||

|

|

||

|

Contenuto |

||

|

E’ un’analisi delle due opere di Giuseppe

Terragni (La Casa del Fascio e la Casa Giuliani Frigerio, Como) che mira a

definire una nuova metodologia per analizzare e conoscere l’architettura

discostandosi completamente dagli approcci tradizionali – sociale, storico,

estetico, funzionale. |

||

|

|

||

|

CAPITOLI |

||

|

Tipologie

analitiche |

||

|

L’analisi architettonica tradizionale cerca di spiegare

gli edifici in relazione alla loro apparenza fisica, essa si fonda sugli

aspetti visivi di un edificio(proporzioni,scala e materiali) in quanto tratti

distintivi del suo testo. Essa parte dall’ipotesi che ogni edificio abbia

attributi finiti che sono in attesa di essere percepiti. Questa

interpretazione deve costruire continuamente delle categorie descrittive

fondate su motivi visivi riconoscibili per creare una base di discorso. Per

esempio con il termine Razionalista si

possono identificare Villa Savoye e la Casa del Fascio per via del loro

aspetto lineare e geometrico, sotto Espressionista

ricade invece la Casa Giuliani Frigerio perchè caratterizzata da una concezione meno rigorosa o

più intuitiva. Un ulteriore forma di analisi si concentra sul significato

di un immagine estrapolandone la rilevanza metaforica e simbolica. Entrambi gli approcci vedono piante, sezioni e facciate

come dispositivi descrittivi che se analizzati forniscono una narrazione che

rivela al soggetto il significato dell’oggetto. Queste categorie

interpretative istituiscono continuamente stili che verranno verificati dagli

edifici e viceversa. L’analisi proposta (Testo Critico) si concentra su

caratteristiche dell’oggetto meno dominanti o categoriche. Esso definisce

quelle caratteristiche utilizzando una terminologia basata su rapporti

testuali che possono essere definiti come “critici”. Testo Critico fa quindi

riferimento a qualcosa che appartiene specificamente all’oggetto

architettonico. Critica quindi quegli attributi finiti, utilizzati nelle

precedenti analisi, perciò si può solo comprendere attraverso un linguaggio

interpretativo che si concentra su notazioni quali sovrapposizione residuale, traccia,

alternanza, oscillazione e slittamento. |

||

|

|

||

|

Casa del Fascio e Casa Giuliani Frigerio

, Como |

||

|

|

||

|

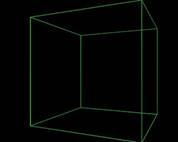

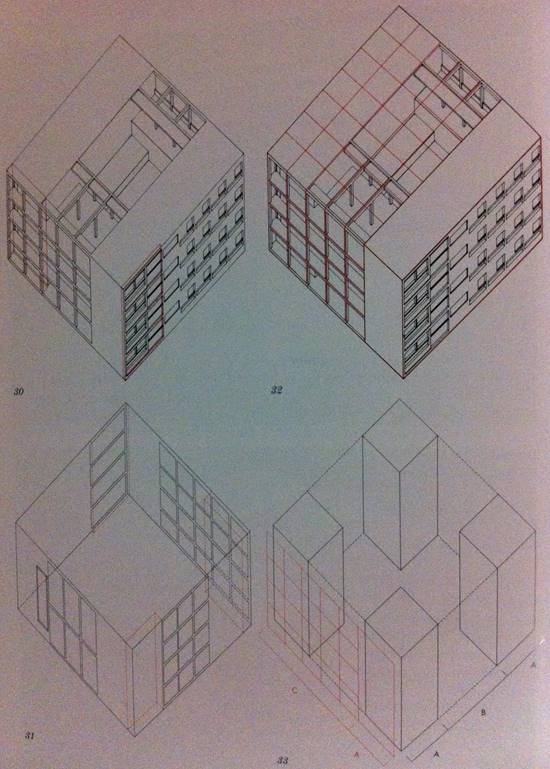

Trasformazioni |

||

|

Il termine trasformazione viene applicato in generale a

qualunque cosa subisca un processo di cambiamento. Normalmente con questo

termine ci si riferisce all’iter progettuale che si effettua per arrivare all’aspetto

finito dell’oggetto architettonico e spesso serve a spiegare il metodo

progettuale determinato da criteri funzionali ed estetici. Nel caso della

Casa del Fascio questo processo è generativo e perciò le sue tracce sono attive ed evidenti nella

forma finale costruita. Per questo motivo il termine trasformazione sarà

visto come termine testuale piuttosto che formale. Testuale si riferisce

quindi ad una notazione tra soggetto e oggetto (tra processo del fare e

oggetto finale) mentre formale pertiene solo all’oggetto. Le tracce appaiono

nel processo ideativo dell’oggetto e

gli conferiscono una dimensione temporale (testuale). Il formale si riferisce a idee e concetti che non possono

essere visti, ma essi sono il risultato di relazioni fisiche che sono esterne

all’ambito estetico(taglio, compressione, trazione). L’estetico si riferisce a condizioni fisiche, e non a

relazioni tra gli oggetti, che possono essere viste (materiale, calore, la

trama). Per esempio la proporzione è sia estetica che formale. L’analisi del processo trasformazionale nella Casa del

Fascio parte dalla premessa tradizionale secondo la quale l’architettura

possa essere compresa attraverso il suo rapporto associativo con figure

geometriche semplici e a seconda delle loro caratteristiche spaziali, come

simmetria e asimmetria, rotazione e stasi, pieno e vuoto, linea e piano,

addizione e sottrazione. La forma costruita quindi viene vista come il

prodotto del processo di trasformazione di figure più semplici. L’analisi

descritta utilizzerà questa concezione in senso opposto per poter capire le

varie forme articolate della Casa del Fascio. Una volta scomposte le

informazioni più complesse, quelle ridotte verranno ulteriormente analizzate

creando un ulteriore processo che mira ad individuare l’interrelazione delle

forme, frutto degli stadi precedenti, e che a loro volta suggeriscono altre

interrelazioni. La significatività della Casa del Fascio non nasce tanto

dalla natura formale dei suoi elementi ma piuttosto dal loro rapporto con un

processo trasformazionale in cui ogni stadio registra un residuo di elementi

da uno stadio precedente. Questa sovrapposizione

residuale è ciò che differenzia una trasformazione formale dal processo

trasformazionale della Casa del Fascio. Questi residui sono un aspetto del

testo critico in quanto non permettono una narrativa tradizionale unica e

lineare ma lasciano spazio ad altre interpretazioni a volte contraddittorie. E’ la massa costruita o il volume dell’edificio che

generalmente rivela più chiaramente la concettualizzazione originale di un

edificio. Nell’esempio della Casa del Fascio il volume rivela molti dei suoi

temi principali. Nella condizione iniziale di un cubo(possa essere visto come

pieno o vuoto) le condizioni di addizione e sottrazione suggeriscono una condizione di base

alternante, dove con il termine alternante

ci si riferisce al fatto che qualche volta l’edificio è leggibile in un modo

– come frammento di un tutto pieno – e qualche volta in un altro – come una

matrice vuota che è stata costruita. La condizione additiva, o vuota, per

esempio contiene un riferimento al palazzo rinascimentale, dove in questa

lettura, quattro torri angolari quadrate sono viste come condizione iniziale

a partire dalla quale il resto di una struttura vuota viene riempita con una

gabbia reticolata. Al tempo stesso, in un’altra lettura tipologica,

l’edificio può essere visto come se contenesse un riferimento ad un

tradizionale schema a corte. Entrambe le letture rispondono all’esigenza di

organizzare piccoli spazi per uffici intorno ad un’area di riunione centrale.

Queste trasformazioni sono parte di un testo critico e in nessun caso vengono

dettate dalle necessità funzionali di un programma. |

||

|

|

||

|

|

||

|

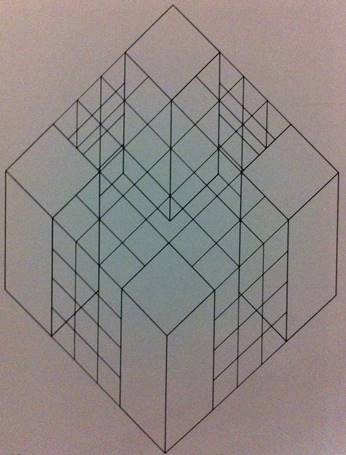

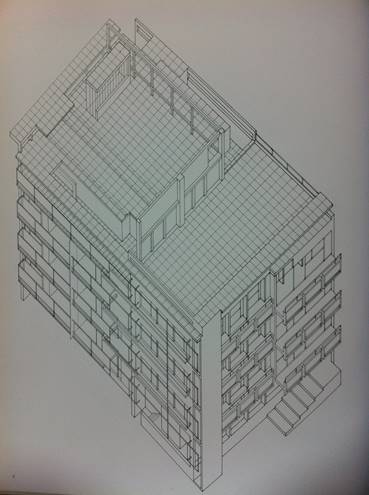

Trasformazioni:

Le facciate |

||

|

Questo capitolo, a differenza del precedente, non ha il

fine di definire e spiegare il significato delle trasformazioni in relazione

al testo critico, bensì, quello di far capire come queste ultime si possano

palesare nelle facciate dei due edifici presi in esame. Per aiutarci a

comprendere questa lettura lo storico e teorico Colin Rowe

definisce la differenza tra facciata e prospetto, definendo quest’ultimo come

“la manifestazione letterale o tecnica di organizzazioni interne proiettate

sulla superficie esterna di un edificio”. Per Rowe

una facciata si distingue da u prospetto in quanto essa definisce il

carattere, i significati simbolici e iconici che non sono contenuti nell’idea

di prospetto. Partendo da questa distinzione, la natura critica delle facciate

della Casa del Fascio le sovrapposizioni residuali e le letture alternanti di

un processo generativo risulta da tre temi, ciascuno dai quali rovescia o

contraddice gli altri due. ”…Il primo tema è la

concezione del palazzo a quattro torri, che genera un sistema tripartito

A-B-A con la parte centrale di ogni facciata vuota e le due porzioni angolari

piene; questo si riscontra in tutte le facciate salvo che in quella

sud-ovest. La simmetria di tale sistema A-B-A crea una condizione di stasi

perché l’enfasi posta sui quattro angoli e la loro articolazione tende a

bloccare ogni senso di movimento. Allo stesso tempo l’asimmetria, presente su

ogni facciata, suggerisce un tema di rotazione. Ciò è evidente nel

trattamento dei segmenti di sinistra delle facciate sud-ovest e sud-est, che

sono arretrati rispetto al piano più esterno delle facciate. La ripetizione

degli arretramenti su entrambe le facciate suggerisce un movimento di

rotazione a girandola. Un ulteriore suggerimento di rotazione viene dalla

ripetizione di motivi formale; ogni facciata sembra riprendere un motivo

formale della precedente e quindi introdurne uno nuovo come elemento

secondario, che a sua volta viene ripreso nella facciata successiva. Contro

questo tema della rotazione, e paradossalmente in esso implicito, c’è ancora

un altro tema, quello del gioco tra la gabbia e il pieno. La caratteristica

di griglia aperta di tre delle facciate e quella di pieno riempito o chiuso

della quarta suggeriscono una gabbia con tre lati a griglia e un quarto, pieno,

che implica stasi per via della rotazione bloccata. La condizione C-A di

gabbia e di pieno gioca contro la

condizione di torre angolare A-B-A, sovrapponendo un sistema bipartito e

asimmetrico su uno tripartito e simmetrico. A sua volta la condizione di gabbia

e pieno propone simmetria e asimmetria alternanti.” Tale lettura critica non si limita a descrivere i modi in

cui vengono applicate o lette queste trasformazioni ma essa critica tutti i

sistemi di lettura stabili. Per esempio si può notare questa lettura

nell’equivoco percettivo tra relazione obliqua e frontale. Nella storia

queste due visioni hanno caratterizzato l’architettura di vari periodi(

architettura greca antica: visione obliqua, architettura

rinascimentale:visione frontale). Se queste visioni potevano suggerire cicli

storici, le facciate di entrambe(Casa del Fascio e Giuliani Frigerio), saranno viste come distruttive rispetto a quei

cicli, poiché entrambe saranno necessarie alla comprensione di quegli

edifici. Nella Casa Giuliani frigerio si ha

un’ulteriore variazione di questo concetto poiché la lettura è oscillante piuttosto che alternante,

cioè vibra tra le due letture, senza mai fermarsi in alcuna. Inoltre la

lettura obliqua si sposta su una narrativa disgiuntiva in quanto disperde il

rapporto tra le facciate che nella versione originale era presente. |

||

|

|

||

|

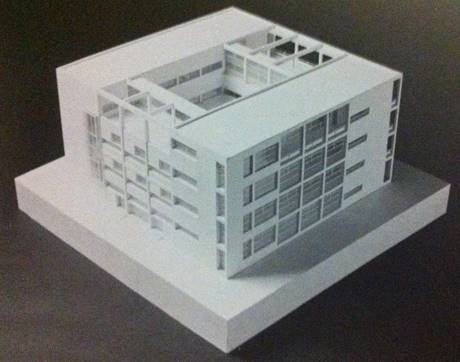

Plastico Casa del fascio.

A sinistra: angolo sud. A destra:angolo nord. |

||

|

|

||

|

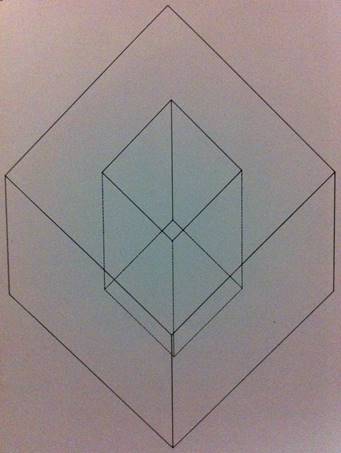

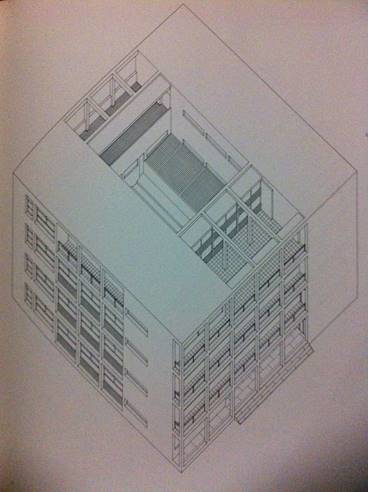

Scomposizioni |

||

|

Questo paragrafo è meno intenso poiché ha il solo scopo di

chiarire la differenza tra trasformazioni e scomposizioni. Queste ultime

nascono dal fatto di voler applicare il metodo delle trasformazioni ad un

numero più elevato di edifici, ma una volta incontrata la casa Giuliani Frigerio si sono verificate delle resistenze, ovvero le letture

sembravano essere inadeguate e imprecise. Questo deriva dal fatto che nella

casa Giuliani Frigerio non è individuabile un grado

zero da cui partono le trasformazioni, tra l’altro presente anche nella

composizione tradizionale. Il Fatto di non avere un punto fisso di partenza

ha fatto si che si abbandonassero le trasformazioni come elemento

caratterizzante del testo critico per amplificarne il concetto con un metodo

di scomposizione. Le differenze fisiche tra i due edifici, che conducono a

ripensare le idee di trasformazione e scomposizione si denotano dal fatto che

a differenza di quanto capitava nella Casa del Fascio, la Casa Giuliani Frigerio è

caratterizzata da un complesso intrico di direzioni trasversali e di

conseguenza non vi è neanche un punto di vista privilegiato. La casa Giuliani

Frigerio destabilizza quindi il metodo

precedentemente illustrato. La distanza concettuale tra trasformazioni e

scomposizioni aggiunge un’altra dimensione alla mappa metodologica iniziata

con l’analisi della Casa del Fascio. “Questa distanza è un indice dei limiti dell’idea che

possa esistere una cornice metodologica di base per leggere tutti gli

edifici. Invece quel che qui si suggerisce è che il rapporto di qualunque

edificio con la sua storia interna rappresenti un gioco complesso di forze e

strategie caratteristico solo dell’architettura”. |

||

|

|

||

|

Assonometria della Casa

del Fascio e della casa Giuliani-Frigerio |

||

|

|

||